Ⅰ 初めに

4月26日の例会が新型コロナウイルスの影響により中止となり、代替案として本でも映画でも何でも興味を持った事々についてレポート提出との事なので、私は最近読んだホーソンの「緋文字」について紹介してみたいと思います。「緋文字」は岩波文庫でも新潮文庫でも(各々内容に違いあり)出版されているのですが、他に参考として読んだ同じホーソンの「七破風の屋敷」「ブライズデイル・ロマンス」は絶版で古書として注文しないと入手できず、もう現代では「緋文字」以外殆ど読まれていない感があります。

どんな種類の本にしても活字を追うのは好きですが、いつも適当に読み流しているので今回のように丁寧に真面目に読むのは新鮮な経験でした。ホーソンの種々の著書を教えてくれ読むきっかけを作ってくれた若い知人のひかるさん(大学院生でフルブライト奨学金を得て今秋アメリカの大学院に留学予定)に感謝の気持ちを込めて。又この拙いレポートで皆様がホーソンとその時代のアメリカの清教徒の有りように興味を持たれたとしたら嬉しいです。

Ⅱ ホーソンについて

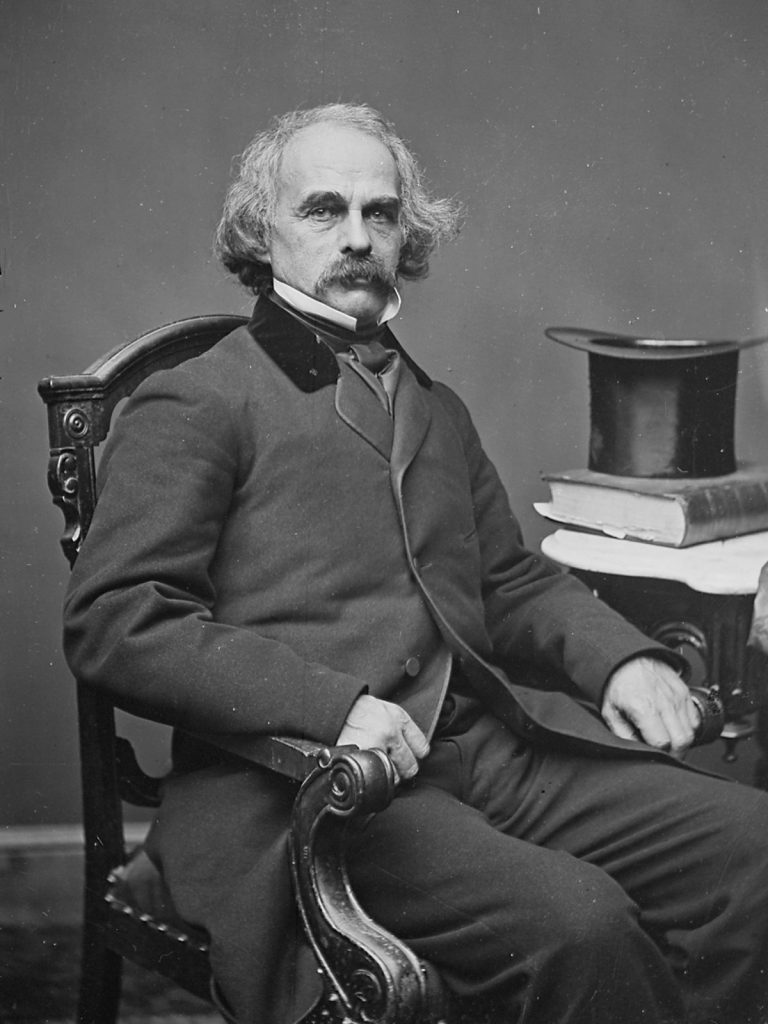

ホーソンは1804年アメリカのセイラム(魔女裁判で有名)に生まれた。先祖は魔女裁判の判事の一人であったがこの事実はホーソンの良心を苦しめたらしく著作においてその償いをしたのかもしれないと思われる。「緋文字」は1850年に、続いて1851年「七破風の屋敷」と「ブライズデイル・ロマンス」が出されているが、ストウ夫人の「アンクルトムズケビン」が出たのも同時期である。この時期のアメリカの清教徒の風潮も興味深い。ホーソンは職業的にも様々な経験もしつつ多くの著作を残して1864年没。「緋文字」が最も有名であり、この岩波文庫も1992年初版以来2019年で第32版を重ねていて拡く読まれているのは間違いない。

Ⅲ 「緋文字」について

この小説のヒロインの名前はヘスター・プリン。彼女が不義の子パールを胸にしっかり抱きしめ獄舎の前に置かれた処刑台に立つ所から始まる。この時点では不義の相手の名前は明かされない。彼女のガウンの胸には鮮やかな文字「A」が彼女自身の手で縫い取られている。 「A」は姦通「Adultery」の意味である。ホーソンによりヘスター・プリンの様子は「美しさに輝き、気品と威厳に満ちている」と表現されている。処刑台、胸に抱かれた赤子、そのパールという名前からも聖母子を連想するのは容易であるが、ホーソン自身「カトリック教徒ならこの世を贖うべきみどりごを生んだ、かの清純無垢なる母性の聖なる姿を思い出させる何かを見出していたかもしれない」と書いている。しかし続いて「ヘスター・プリンの場合は生命を生み出すという人間性の最も神聖な局面において深い罪の汚れがあったので」「この世が呪われるばかりであった」として表面上は否定しているのである。

表面上は否定しているけれどもホーソンはそう単純な作家ではなさそうだ。私は翻訳で読んだにすぎないが文章は複雑に重なり合い、響きあい、あたかもお菓子のミルフィーユの様に或いはオーケストラの様に幾層にも重なっている。物語が進むにつれ不義の相手はヘスター・プリンの聴罪師である牧師ディムズデールであることが仄めかされもし、死んだと思われていた陰険で邪悪な夫も登場するので一見聖母子とは似ても似つかない構成に設定されている。しかしこの物語は象徴性に満ちておりその象徴性を読み解くのは難しい。

自らの罪に苦しむ若き牧師ディムズデールが悪魔に誘惑されかける所、終盤処刑台の上でヘスターに抱きかかえられ息を引き取る様子はミケランジェロの悲嘆の聖母を思わせ、イエスと重なる。悪魔が人の姿(ヘスターの夫)を借りて苦しむ者の魂を手に入れようとする描写もある。罪の子パールは罪とは真逆の純白のパールという名前を与えられていてしかも父親の名前は読者には明かされるが一般大衆には最後まで明かされない。その上事実上の父であるとされた後でも本当はそうではなくこの牧師は全ての人の罪を背負って死んだのだという人々も居たとホーソンは書き、それもイエスと重なる。イエスが「マリアの子」と呼ばれた様にパールも「私はお母さんの子パールよ」という。

ホーソンがこの物語を通して拘った「A」が象徴するものは何だろう。ヘスター自身終始自分の胸にあるこの文字を意識しており、パールも或る時その文字の刺繍された布を川に投げ捨てた母を母とはみなさない。姦通の「A」ではもちろんあるのだが「この印は十字架であり」神聖さが与えられ「A」を付けていない母は神聖さを担保されていない母なのでパールは拒否したのである。又ホーソンはこの「A」は「Able」とも「Angel」とも人々に言わせている。

私はふとこの「A」は「Ask」であり「Answer」かもしれないと思った。この複雑な象徴性に満ちた物語を通してホーソンは何が聖か、何が罪かを尋ねもし、答もした様な気がしてならない。宗教と法律が一体で清教徒ではない人間は処刑されたり鞭打ちの刑を受け追放された時代の話ではあるけれど現代においてもその問は続いているのではないだろうか。

そしてまたホーソンは自分が作り上げた人物に温かな目線を終始掛けている事にも留意したい。この目線、視点がヘスターやパールやディムスデール牧師に世俗的でなく何か崇高なものを感じさせ彼らの救いに実在性を与えていて読者も読む事により救われる。同じ不義の人妻の物語フローベールの「ボヴァリー夫人」の登場人物の凡庸さ、俗悪さ、全く救いのない結末に比べたら何という差だろうと思う。書かれた時代は同じである。 以上 (『吉祥寺キリシタン研究会通信』第一号(2020/6)掲載)

1.はじめに

春以降、「自粛」というお上の曖昧で無責任な「外出禁止」措置のおかげで富士見の自宅で過ごす時間が多くなりました。二月から五月下旬頃までは前述のようなキリシタン研究のための論文執筆とその後の”後始末”に追われる毎日で、「引き籠り生活」もさして苦になりませんでした。しかし六月にはいり、長雨(豪雨)と東京都内はじめ実家のある神奈川県下でのコロナウィルス感染拡大により、先行きの見えない「籠城生活」はいささか不安な様相を呈するようになり、あれこれ考えた結果、これまで読もうと思って読めなかった長編小説を読むことにしました。ひとつには、「吉祥寺キリシタン研究会通信No1」で紹介されていた古田さんのレポート、感想や指摘におおいに刺激され、『緋文字』を読みたくなってもいたのです。実は、私も古田さん同様、二年ほど前にアメリカ文学を専攻する文学研究会の仲間から『緋文字』を読むよう薦められていました。このレポートは古田さんのレポートへの私からの返信(応答)と思ってお読みいただければ幸いです。

なお私が読んだ『緋文字』は、ちょっと古めの福原麟太郎訳角川文庫(平成7年、改訂初版)でした。

2.キリスト教への“挑戦”、“批評”としての『緋文字』

『緋文字』(The Scarlet Letter)を読んだ私の第一印象は、この作品は文学による「既存のキリスト教」―――「男性中心のキリスト教」、小説の背景となる17世紀~19世紀アメリカの清教徒・プロテスタント教会(教界)ーーーへの“挑戦”ないし批評”ともいうべき文学作品ではないか、というものでした。

『緋文字』(The Scarlet Letter)を読んだ私の第一印象は、この作品は文学による「既存のキリスト教」―――「男性中心のキリスト教」、小説の背景となる17世紀~19世紀アメリカの清教徒・プロテスタント教会(教界)ーーーへの“挑戦”ないし批評”ともいうべき文学作品ではないか、というものでした。

古田さんのレポートでは、ヘスターは「清純無垢なる母性」としての聖母マリア、姦通によって生まれた「罪の子」パールを抱く処刑台の上のヘスター母子は「聖母子」、また、「悲嘆の聖母」ヘスターの腕の中で息を引き取る教区牧師ディムズデイルはミケランジェロの彫刻「ピエタ」に刻まれたイエスと重なる、というご指摘がありました。

同感する部分もありますが、先ほど『緋文字』を(男性中心の)プロテスタント/キリスト教会への挑戦や批評、と申しました関係からいえば、夫が長い間消息不明となり、イギリスから独り見知らぬ土地ボストンに来て寂しく暮らすなか、教区牧師の子供を身ごもってしまう若い「人妻」ヘスターは、小説の表面(表層)においてはアンチ聖母、また、「彼の口から述べられた以上にはっきりと神の御意が人間の口を通して発せられてことはない」といわれた名望ある牧師でありながら姦淫の罪を犯しヘスターを独り恥辱にまみれた人生に陥れた牧師ディムズデイルはイエスならぬ、重い罪人(黒い牧師)ではないかと思います。以下、その理由について述べていきましょう。

この小説は17世紀アメリカの植民地時代にマサチューセッツで実際におこった事件をもとにホーソンが創作、1850年に刊行されました。今からちょうど170年前の作品です。発表当時のアメリカ社会においては、牧師ディムズデイルとともにヘスターはひじょうにスキャンダラスな人物として読者の眼に映ったことでしょう。「薔薇の名前」「宮廷画家ゴヤは見た」など、ここ二三十年来、旧教聖職者の罪悪を扱った映画作品が繰り返し上映され、最近では実際に起きた聖職者の性犯罪の告発もありますが、この小説が書かれた19世紀アメリカのキリスト教界においては、聖職者のスキャンダルは、本来、秘匿すべきものであったはずで、そうした意味ではホーソンが『緋文字』を発表したこと自体、当時、厳格なキリスト教国だったアメリカ社会のキリスト教会にたいする勇気ある“挑戦”、“批評”だったと思われます。

3. 黒いマリア

今、この小説が19世紀のアメリカ、プロテスタント教会への「挑戦」でありアメリカ社会への「批評」ではないかと申しましたが、その二番目の理由は、この小説の主人公が、牧師ディムズデイルでも医師チリングーワスでもなく、ヘスターという“偉大な女性(聖女)”であるためです。

先ほど、ヘスターはアンチ聖母だと申しましたが、犯した罪の印、罰の刻印として緋文字「A」の刺繍を四六時中胸から下げて生きるヘスターは、「黒いマリア」というべき存在かも知れません。

この小説は、「罪悪の女」ヘスターの肖像を、罪と悲哀の“黒”、その罰としての“赤”(緋文字)という色彩で描きながら、最終的には(古田さんのご指摘の通り)、夫や子供の父など、頼るべき男たちから見捨てられ、社会の片隅に追放されながらも、決して打ちひしがれずに懸命に生きる母子の姿を“純白”(パール)の光輝く「聖母子」として描いています。そして、パール(白色)の光は、社会で名望ある男たち(チリングーワスやディムズデイル)の隠された罪悪(黒)をあぶり出していくのです。

ヘスターは、キリスト教でいえば、イエスに赦された「姦淫の女」(ヨハネによる福音書第8章3節以下)や、「罪深い女」といわれた「マグダラのマリア」(注1)につながる存在ですが、しかし、究極のところ、ヘスターが真の「聖母」にほかならないことを作者はこの小説の中で繰り返し描いています。

ヘスターは小説の最初から最後まで緋文字「A」の刺繍飾りを胸元に下げ、生きる限り「罪の女」であり続けたにもかかわらず、序章「税関」では、彼女が事件後も「篤志看護婦として田舎を歩き回り、何でもあれ他人のためになることをする」女性で、「すべてのこと(特に)心の問題に関して喜んで相談を受け」、「多くの人々から天使ともいうべきほどの尊敬をうけた」と、死後百年以上たったボストンにおいてなお「古老の言い伝え」のうちに生き続けた女性だったと書かれています。

ところで、キリスト教においてイエスは処女マリアから生まれたとされていますが、近年ドイツのさる神学(プロテスタント系)学説では、イエスはマリアと大工ヨセフとの間の子ではなく、当時、ユダヤを占領・支配したローマ帝国の兵士とマリアの間の子供、つまりマリアにとっては凌辱にひとしい妊娠だった?という説があるそうです。

それに関して思い出されるのがシエーンベルクの弦楽六重奏曲「浄められた夜(浄夜)」です。有名な曲なのでご存知の方も多いと思いますが、この曲はデーメルの「浄夜」という詩をもとにシエーンベルクが1899年に作曲した曲で、1902年、ウイーンでの初演の際には、半音階技法という斬新な響きに加えて男女の性をあからさまに描いた詩を基にしたことでも大きな波紋をよんだそうです。デーメルの詩の大意は次のようなものでした(注2)。

ある月夜の晩、森の中を歩いている二人の男女がいた。突然、女性が立ち止まり男性に告白をする。「私のお腹には赤ちゃんがいますが、それはあなたの子ではありません」と。しばらく無言の後、男性は女性にこう言います。「分かりました、その子は私たちの子供として育てましょう」

「浄められた夜」を聴くと私はマリアの夫ヨセフの愛を思います。ヘスターに対する元夫チリングーワスのゆがんだ愛情、ディムズデイルにたいする彼のあくなき復讐心とは対極にあるものです。

近年の欧米諸国、とくにアメリカの結婚事情をみると、離婚した男女がそれぞれ子連れで再婚し、新しい家庭を築くケースが多く見られます。「新らしい家族」の形ですが、実際の家族関係においては難しいものを多くかかえているようです。最近日本でも頻発している「児童虐待」の原因にもこうした内情が隠れていますが、男女の愛とは?家族とは?という問いは社会における永遠のテーマなのかも知れません。

4. 愛の人ヘスター

この小説のもう一つの重要なテーマは、「姦通」とはいかなる罪なのか、その罰はいかに?という問いでしょう。換言すれば、恋とはいかなるものか、愛とは?という問いでもあると思います。

古田さんが、ヘスターの胸元に下げられた緋文字「A」がこの小説で意味するものは第一に姦通の「Adultery」であるが、作中、ホーソンは人々に「Able」とも「Angel」とも言わせている。一方、古田さんご自身は、「Ask」であり「Answer」ではないかと思ったといわれ、「何が聖か、何が罪かを尋ねもし、答えもした」小説ではないかと述べておられます。

鋭いご指摘で、私も同感ですが、『緋文字』では「何が聖か?罪か?」という問いに加えて、「恋とは?愛とは?」「愛に反するものとは?」という問いかけ、さらに、「人間の愛の限界、それを超えるものは何か?」という大きな問いも書かれていると思うのです。

古田さんはこの小説が「お菓子のミルフィーユのように(略)幾層にも重なっ」た構成になっていると指摘されていますが、重なっていると同時に、「巴」紋のように二つないしは三つの要素が絡み、反転して対峙しながら合体している、そのように思われます。二つ三つの要素というのは人間の愛と神の愛、復讐と癒し、文学と宗教などです。

ある本(『世界文学あらすじ事典』第3巻、2006年、国書刊行会、なお、この事典ではヘスターの元夫の名前はチリングワースでした)によれば、この小説は「悲劇的心理サスペンス」というジャンルだそうですが、ヘスターの姦通事件の“真相”や、ヘスターと老チリングーワスの関係が“謎”につつまれたまま、三人三様の謎めいた行動と心理が語られていく手法は、たしかにサスペンスじみています。

また、愛と憎しみ、希望と絶望、聖性と汚穢など、相反する人間の心理と行動が交互に、そして反転しながら語られ、古田さんの指摘どおりそれぞれがオーケストラのように響きあっています。また、フーガのように追いかけながら畳み込んでゆく会話も多く、ドラマティックな展開をくりひろげています。

5. 牧師の贖罪

小説の結末近く、誰もいない森の中で、ある日、ヘスターとパールは牧師ディムズデイルと出会い、今、牧師と同居し復讐の機会をねらっている医師チリングーワスとの隠されてきた関係をヘスターが遂に告白します。小説のひとつの山場ですが、ここで二人はボストンを出て親子で新しい生活を始める決心をします。四日後、選挙で選ばれた新しい総督の就任祝賀説教を牧師ディムズデイルがおこなった後、三人で船に乗って本国イギリスへ帰るという約束をするのです。が、しかし、ディムズデイルはヘスターとの約束を実行しませんでした。結局、牧師はヘスター母子を裏切ったのです。

牧師ディムズデイルはヘスター母子にたいする愛情よりも、神への愛とチリングーワスや世間の男たちとの絆(=男たちの法律)を優先したのではないでしょうか。ある意味、イエスの贖罪(十字架の死)の“拒否”かもしれません。このような牧師ディムズデイルの最後の様子からも、私はホーソンの(プロテスタント)キリスト教会への“挑戦”のようなもの(批評)を感じるのです。

自身の犯した罪を悔悟し、苦悶の中でヂシリピリナの苦行を繰り返したと思われるディムズデイル。その生き様はトルストイの『復活』(1899年)の登場人物ネフリュードフ公爵と対極的です。

公爵の軽はずみな誘惑のため婚外子を産み、屋敷を追われて娼婦となったうえ娼家での殺人事件に巻き込まれて無実の罪をきせられるカチューシャ。陪審員として出た法廷で再会したカチューシャの姿に衝撃をうけたネフリュードフ公爵。自身の罪を償うため、公爵は誤審破棄の上告もむなしく徒刑囚となったチューシャとの結婚を決意し、領地を捨て、彼女を追って流刑地シベリアに旅立ちます。

『復活』を執筆したことによって、「聖書を勝手に解釈しロシア正教を冒瀆した」としてトルストイはロシア正教を破門され、生涯、破門は解かれなかったそうですが、ホーソンにおいても似たようなことがあったのではないでしょうか。

さて、『緋文字』の結末に話をもどしましょう。

牧師ディムズデイルの祝賀説教がおこなわれた当日、教会の会堂が満員だったためヘスターとパールは処刑台の傍らで説教を聞くことにします。やがて説教が終わると、死人のように青ざめた顔つきをし、ほとんど倒れんばかりの様子で会堂から出て来た牧師は、会衆の中にヘスターとパールを見つけると、行列の中から歩み出、両腕を広げながらヘスターに呼びかけます。「ここへおいで。可愛いパールもおいで」。パールの手をとり、ヘスターに支えられながら、牧師は処刑台の上に立ち、凝視する人々にむかって堂々とした声で自身の罪を告白すると、その場に崩れ落ち、息絶えてしまうのです。

時間が前後しますが、処刑台にのぼる前、ヘスターに向かって牧師はこういいます。「あなたの力を私に巻きつけておくれ。ヘスター、あなたの力をおくれ。しかし、それは(筆者注:それでも私は)神様が私にゆるしてくださった意志に従わねばならん。」

パールの手を握って牧師が階段を上っていく時、駆け付けたチリングワースが牧師に向かって意地悪く言います。「この処刑台のほか、君がわしの手から逃げられるような秘密の場所はないーーこんな高いところも、こんな低いところもないのだ」と。牧師は答えます。「私をここへ導いてくださった神様に感謝する」。そして、唇に弱い微笑を浮かべながら牧師はヘスターに囁きます。「このほうがよいだろう」「森のなかでわれわれが夢見たことよりはね」。

ヘスターは牧師に問いかけます。「このほうがいいというのですか?そうです、こうして皆で死ぬのですね。可愛いパールも私達と死ぬのですね。」牧師は答えます。「あなたとパールとは神様のお命じなさるようにするがよい」「神様は御慈悲深い。今(私)は神様が私に明らかに見せてくだすった御意を実行しよう(略)私は、急いで自分の恥を自分の身につけたいのだ」。

いまわの息の下で牧師はヘスターに囁きます。「ヘスター、さようなら」。ヘスターは牧師にこう問いかけます。「もう私達はあえないでしょうか」「あの世で一緒に暮らせないのでしょうか」。ヘスターの問いかけに牧師はどう答えたでしょうか。知りたくなった方はどうぞ『緋文字』をお読みください。

(注1)従来のキリスト教では、ルカ伝7章37節に登場する「罪深い女」とルカ伝8章2節の「七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女とよばれるマリア」が混同してマグダラのマリアが「罪深い女」になったといわれます。最近のフェミニズム神学の研究成果などから、「マリアによる福音書」など四福音書以外の外典ではマグダラのマリアは高い能力をもつ伝道者として描かれていることが明らかになり、2018年には英米合作映画「マグダラのマリア」が公開されました。

(注2) Wikipediaにはドイツ語で原詩が紹介されています。ドイツ語が堪能な方はご覧ください。 (『吉祥寺キリシタン研究会通信』第二号(2020/9)掲載)