3人の神父

『AMOR-陽だまりの丘―』サイトへ掲載 2023/8/10

以下は『AMOR』サイトに「元和・江戸の大殉教400年」特別企画―ローマ・シチリア巡礼9日間―の広報のために掲載させて頂いたもの。

殉教者ジローラモ・デ・アンジェリス神父を知るまで

・カトリックとの出会い(小野園長)

私が生まれ育ったのは、宮城県気仙沼市。漁業で栄える田舎町です。幼稚園も多い中で、父は子供三人の幼稚園として「気仙沼カトリック幼稚園」を選びました。同居する祖母が陰で「なしてヤソの幼稚園なんかに!」と怒っていたのを覚えています。まだキリスト教が蔑視される時代でした。

同級生に管原茂気仙沼市長、菅原裕二神父(イエズス会)がいる。

そのヤソの幼稚園は私にとっては楽園でした!

ピクニック、運動会、聖劇も楽しかったけど、何気ない園生活の一つ一つが本当に楽しかった!きっと、園長・小野神父様の温かい心が土台にあったからでしょう。(後年、同級生に菅原茂・現気仙沼市長や、イエズス会の菅原裕二神父がいた事を知りました)。当時、姉と私は夕食の前には「天にまします」をお祈りしていたそうです。

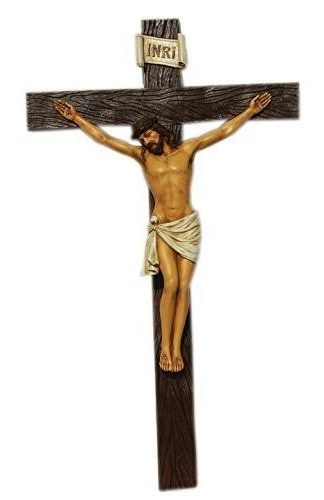

ある日、何かの用事で司祭館に入った時のことです。壁に大きな十字架があって、私はそれを見上げました。十字架には一人の人が―手と足に太い釘を打たれ―はり付けにされているではありませんか。

〝わぁ痛そう!〟〝かわいそう!〟〝なんで?なんで?〟

今ふりかえると、私の原点はこの場所に行きつきます。

その後、小・中学は公立校で過ごし、そして高校で又偶然にもミッション系(仙台、聖ウルスラ学院)に入学することになりました。(唯一受験した高校に落ち、親が必死に探してきた高校で、私は泣く泣く入学したのです)

廊下の壁には「人が学ばなければならない最も大切なこと、それは人を愛するということです」という聖句。公立校ではついぞお目にかかったことのない「愛」という文字にカルチャーショックです。そしてマリア像やステンドグラス・・学院は幼稚園を思い出す懐かしにさに満ちていました。砂漠に水が吸い込まれるように、私の心に福音が吸い込まれていきました。私を最も捉えたのは「人を許す如く我らの罪を許し給え」という言葉でした。

・リバス神父さんとの出会い

さて、ウルスラ学院にはCLCがありました。Sr.梅津の勧めで私は入部しました。そして、夏の練成会か何かの時でしょうか、ある時、イエズス会のリバス神父と助手として土屋至さんが東京からいらしたのです。エネルギッシュで豪快なリバス神父と土屋青年とのコンビです。ある時、リバス神父は言われました。「日本は殉教者の国ですよ。数万人とも言われているね。これは世界的にもすごいことですよ。私の母国スペインは少数の殉教者をそれはそれは褒め称えます。日本の信者はあまり関心を持たないね~。それが残念でたまらないよ」

リバス神父のそんなつぶやきは私の心の底から去りませんでした。(その種はゆっくりと育ち、私が日本キリシタン史に打ち込むことになったのは数十年後のことです。私のキリシタン史研究の原点はリバス神父様なのです。)

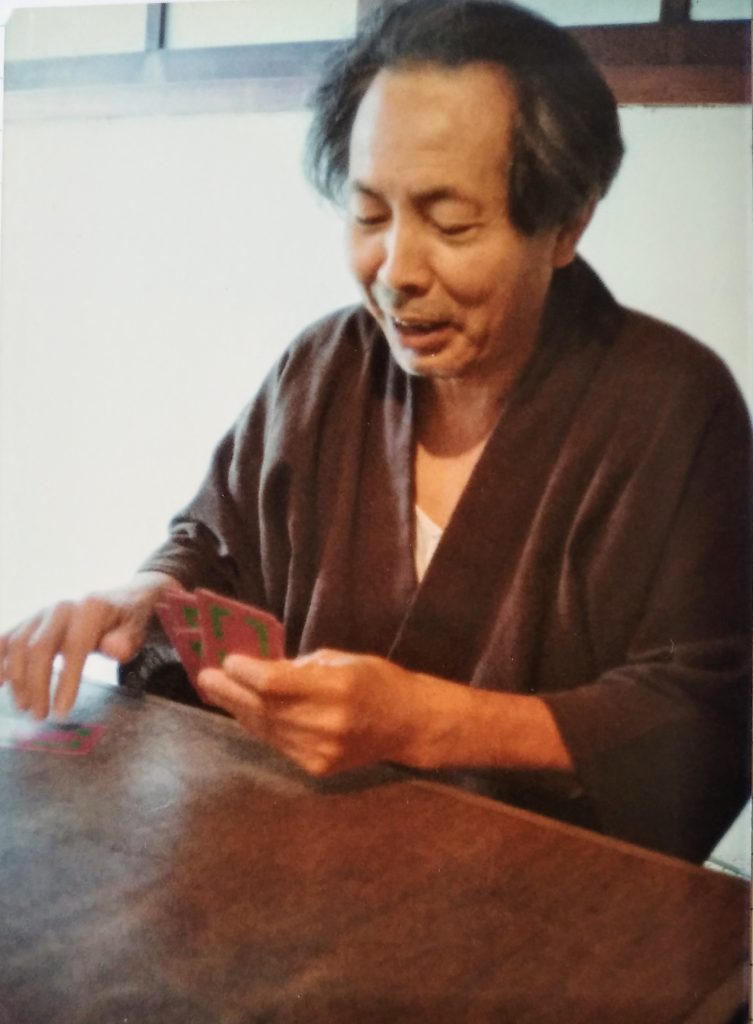

・押田神父さんとの出会い

そして高校三年の時にもう一人、ドミニコ会の押田成人神父との邂逅がありました。卒業生のための修養会の講師として押田神父が仙台に来られました。神父さんは独特のオーラをもっておられ、私は登壇場へと歩いてこられたその額を見た時に(顔ではなく、オデコです)〝生涯の師だ〟と直観したのでした。10代の頃の感受性とは不思議なものです。

大学生となり、仙台から上京した私は、その年から押田神父のいる長野の高森草庵に通うようになりました。(そうそう、高森への道順を教えてくれたのも土屋さんでした)。JR信濃境駅から歩いて30分。高森は神父を慕って日本ばかりか世界中から求道者が訪れる場所でした。私は三年あまり足繁く通い、貴重な経験をすることとなりますが、ヨーロッパ的キリスト教ではない、日本のキリスト教・・というより、イエス・キリストを知ったのは押田神父との出会いを通してだと思います。

押田神父は〝キリシタンと繋がることなしに日本の信徒は本物にはならない〟と言いました。その言葉もまた折に触れ思い出す言葉です。

・蝦夷キリシタンを知る

さて、私は大学を卒業すると同時に結婚したのですが、相手は北海道の松前出身で、松前に106名の殉教者がいることを教えてくれたのが非信者の彼でした。そしてしきりにこう言うのでした。「蝦夷キリシタンの歴史なんか地元は無関心だ。このままだと埋もれてしまうよ。それを掘り起こすのがあなた達の使命じゃないの?蝦夷キリシタンを調べなよ」

そう言われても私はずーっと渋っていました。だって、日本史は得意じゃないし、ましてキリシタンの歴史なんてすごく大変そうだし・・。

しかし、ある時、夫は「給料を払うから、調べて書いてくれない?」とまで言い始めたのです。給料?・・なら、やってみようかな。

そんな、浅ましい動機によって私はキリシタン研究を始めたのです。

そして、夏休みに義実家に帰省するたびに、当時まだご存命だった郷土史家の永田富智先生のご自宅でお話を伺ったりしました。

蝦夷キリシタンを調べつつ、物語を牽引しうる中心人物を探していました。そこで行き当たったのが「ジローラモ・デ・アンジェリス」というシチリア出身のイエズス会士でした。

デ・アンジェリス神父は日本を最も長く歩いた宣教師と言われています。長崎に上陸後、京都、駿府、東北を布教し、1618年、欧州人として初めて蝦夷へ渡りました。1621年、再渡航し、布教の傍ら蝦夷地を調査し、上長へ長文の『蝦夷報告』を書きました。そして1623年12月4日、元和・江戸の大殉教で殉教しました。1637~8年の天草・島原一揆制圧後、幕府はキリシタン撲滅を国是とし、全国津々浦々にわたるキリシタン狩りを断行。1639年、松前周辺の金山で働く106名のキリシタンを処刑しました。それが蝦夷キリシタンの殉教です。

『蝦夷報告』はチースリク神父編『北方探検記』(昭32)に収録されています。チースリク神父はイエズス会日本年報や書簡類を丹念に調べ上げ、デ・アンジェリス神父の生涯を本の冒頭に書かれました。蝦夷キリシタンを書く上で、これだけ史料が残っていれば充分だと考えました。

そしてその頃からいつか活字にする日を夢見て、神父のことを調べ始めました。私はアンジェリス神父が想像を遥かに超え、波乱万丈の生涯を送った人物であることを徐々に知っていくわけです。

次回「2」では、デ・アンジェリス神父の生涯を書いてみたいと思います。