『サラ・スペックス、知られざる少女。』その1

序章

1632年4月。

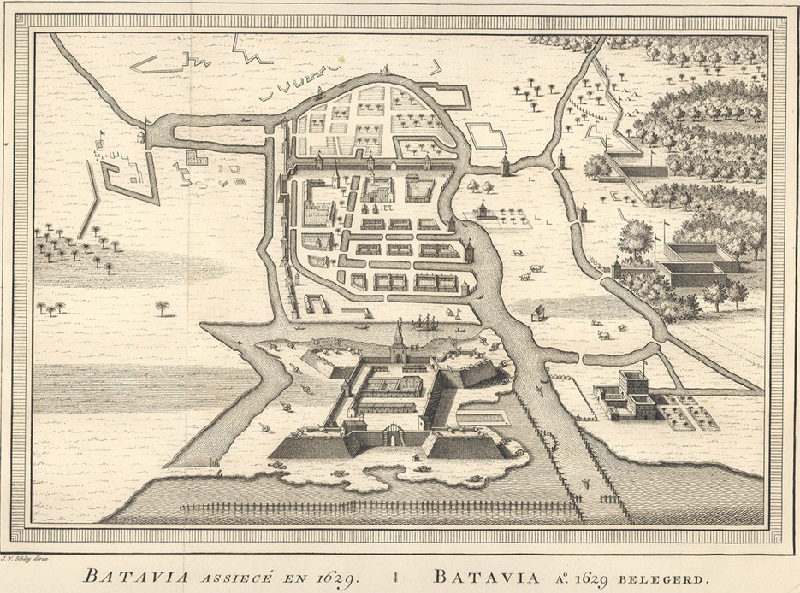

オランダ領バタヴィア(現インドネシアの首都ジャカルタ)のオランダ改革派教会の門前に一枚の紙が掲示された。ある一組の結婚の告知であった。

末尾に〝この結婚に異議ある者は速やかにその旨を申し出るべし〟と書かれていた。

その日の早朝、教会前を歩いていた両替商の妻メリッサ・カーメルは、風に揺れる貼り紙に気付き、何気なく顔を近づけた。その拍子に手から籠が落ちた。メリッサは慌てて転がったオレンジごと籠を拾い上げると、用事も忘れ、教会脇に屋敷を構える友人のテレサ・ダンデバル夫人の家に駆け込んだ。褐色の召使い達を叱りつけながら洗濯をやらせていたダンデバル夫人は、「テレサ!」「テレサ!」と叫ぶメリッサの素っ頓狂な声に、―またオバさんが―と思いつつも「まあ、慌ててどうなすったの?」と両手を広げて迎え入れた。そしてこの田舎臭いオバさんが頬を紅潮させながらまくしたてる報告に驚いた。驚きながら、―何故このスキャンダルを私はメリッサより早く気づけなかったのかしら―と苦々しく思った。

両夫人は直ちにダンデバル邸から出ると、ダンデバル夫人は東の方向、テイヘル運河沿いの貴婦人らの住む高級住宅街へと駆け出し、メリッサは、第一通報者の自分をさし置いて東へ遠ざかる夫人にあっけに取られながら、夫人とは反対方向のカリブ・サール大運河沿いの住宅街へと駆け出した。

こうして、教会門前の一枚の紙きれは、正午を告げる市庁舎の鐘が鳴る頃には、バタヴィアの上流婦人達にあまねく知れ渡ることとなった。

彼女らの話の切り出し方は決まってこうだった。

「驚かないでよ。ジョルジウス牧師様が結婚なさる!」

相手の反応も決まってこうだった。

「まさか! 嘘よ! 嘘だわ!」

「本当よ!」

「本当なの? あの方がご結婚? 信じられない!」

「本当なのよ」

「私ったら、カトリックの神父のように独身を貫かれるのだとばかり!」

そして紅潮した頬に手を当て、

「お相手は?」と問う。

「シルフィア様? それともエステル様?」

「違う、違う!」

「じゃあ、ヴィンケル家のルイサ様? 妹のフェリーネ様かしらっ?」

シルフィアとは、バタヴィア政庁の評議員デーネン氏の娘でオランダ生まれのオランダ人である。北欧生まれの娘達の多くは赤道直下のジャワ島に辿り着くと長くは命を保てなかったから、シルフィアのような娘はバタヴィア社交界の華であった。エステルは父はオランダ商人、母はフランス人ユグノーである。

オランダ領バタヴィアでは、総督クーンが完全な人種差別政策を敷いた。純粋なオランダ人、及び西洋人は一等人種。ついで西洋人とアジア人―日本人を含む―との混血は二等人種、西洋人と原住民との混血は三等人種、純粋なアジア人は四等、ジャワの原住民は人の数に入れなかった。

「違う、違う、違う!」

「一体、どなたなの?」

話し手はおもむろに相手に顔を近づけ、こう告げるのだった。

「あの淫売よ」

相手は、まあ! とのけぞりそうになる。

「嘘でしょ。まさか、・・あの?」

「そうよ! あの」

「サラ・スペックス !?」︎

ここで会話のボルテージは最高潮に達する。

「ジョルジウス様が選んだのが、あのサラ・スペックスですって!? ねえ、嘘でしょ!?」

「ホントよ」

「嘘よ。嘘よ。嘘だわっ!」。拳を振り上げ、本気で殴る真似をする。

「痛い、痛い。 やめて、やめてったら! 本当なんだから!」

「信じられない! 何故あんな娘と!?」。額に手を当て、興奮を冷ますと、次いで、あれ? という表情になる。

「ねぇ、サラっていくつよ。14? 15? 親子ほど年が離れていないこと?」

「そうなの! 年が20も違っていてよ! あぁ嫌だ、嫌だ! 私、もう教会に行くのやめようかしら」

「ほんと、ほんと。どんな顔でジョルジウス様にお会いすればいいの~?」

そんなやり取りがこの日一日中、バタヴィア市街地の六つの運河界隈で繰り広げられた。自然、屋敷の下男、下女の耳にもこの報せは広まり、彼らをなんとはなしに落ち着かなくさせた。夕方、夫が仕事から帰宅するやいなや、奥方は待ち構えたようにこの話をまくし立てるので、一日にして二人の婚約はバタヴィア社会の隅々にまで知れ渡ることとなった。

この噂の渦中にいて、当事者二人だけが蚊帳の外だった。

最初に気付いたのはジョルジウス・カンディディウス牧師であった。

その日の午後、牧師館を出てヘイルン通りを歩いていると、上級商務員の妻エルセとすれ違った。いつもなら、満面の笑みで彼を引き留め長話するので彼を閉口させるのだが、牧師に気付くや会釈もそこそこに慌てて立ち去るので、カンディディウスはその後ろ姿を不思議な気持ちで見送った。

次に遭遇した婦人からまた同じ処遇を受け、初めて彼は自分達の婚約が街中に知れ渡ったことを悟った。

サラ・スペックスは、その日、朝起きて顔を洗い、身支度をし、食堂に下りて行き、父ヤックス・スペックス、若い継母マリアと共に朝食をとり終えると二階の自室に戻って、婚約者の手記―台湾報告―を読んだ。その日の昼食には、継母は赤ん坊の世話の為に食堂に現れなかったので、召使いの給仕を受けながら独りでひっそりと食事を済ませ、再び部屋に戻って昨日の刺繍の続きをした。その後時間通りにトシが現れた。

「お嬢様。ごきげんはいかがでございますか」

そう言った後、トシが珍しく無言なので、何かあったのかしらと思いつつ、刺繍の手は休めずに次の言葉を待っていると、トシがぽつりと、

「すでに街中が知っております」と言った。

サラは一瞬手を止め顔を上げた後、「そう」と言って再びうつむくと、また刺繍を続けた。純白の絹に桜の刺繍。花嫁衣裳に選んだ絵柄だった。桜色の刺繍糸も桃色の刺繍糸もまだある。銀糸も調達済みだ。サラはしばらくは屋敷から外出しないことにした。

一週間後、トシはサラに、結婚への異議申し立てが無かったことを知らせた。

教会門前には、規則に従って再び告知が出された。異議申し立ては無かった。そして三度目の告知が出され、異議申し立ては無く、教会は二人の結婚を受諾した。

東インド総督である父ヤックス・スペックスが、二人の結婚を喜んでいるのかそうでないのかはその表情からは伺い知ることは出来なかった。直属の部下が遠慮しつつ、「この度の御結婚の儀、慶賀の至りでございます」と言えば、ただ軽くうなずくだけだった。

挙式は五月二十日と決まった。

父と婿の地位から言えば、バタヴィア一のオランダ改革派教会で挙げるのが相応ではあったが、教会は城外の市庁舎近くにあり、市庁舎と言えば、広場であの陰惨な出来事があった場所だし、怪死した前総督クーンが葬られた教会でもあったので、式場はバタヴィア城内聖堂でと決定された。そのことに最も心を砕いたのは付き人のトシであった。

挙式の当日、バタヴィア城には招待客だけでなく、新しい門番―前任者はあの一件で放逐されたから―に袖の下を握らせ、関門をくぐり抜けた野次馬も加わり、予定を遥かに超える人々でごった返した。オランダ東インド会社の評議員夫妻達、上級商務員夫妻達、教会の関係者はもとより、日本人社会や華僑の頭目達もそれぞれ正装の民族衣装で参集した。メリッサ・カーメルとダンデバル夫人はかろうじて潜り込めた。聖堂に入れなかった人々はその様子をせめて一目だけでも見たいと外廊に詰めかけた。城内の混乱を抑える為に衛兵三百人が追加された。

聖堂には沢山の蝋燭が灯されていた。朝の外気が熱風に変わる時刻だったが、その美しさに列席者は熱帯に居る事を忘れた。皆、既に席につく中、長身の花婿は改革派牧師らしく質素な礼服で立ってその時を待っていた。三度鐘が鳴らされた。白い正装の六人の子供が二列になって花束を手に歩いてきた。

その後ろから花嫁とその父が登場した。十五歳の花嫁である。華奢な体を白い花嫁衣裳に包み、顔は白いヴェールに覆われていた。ドレスの裾には手の込んだ刺繍で七分咲きの桜の典雅な花模様が散りばめられ、衆人の目を引いた。

花婿が待つ場所まで歩くと、父は娘の手を花婿に託した。花嫁は花婿を見上げ、花婿は花嫁を見て二人小さくうなずき、そして祭壇に向かって歩を合わせ静かに進んでいった。サラはヴェール越しに参列席で涙を流すトシの姿を認めた。継母マリアとその妹ゲルトルード、夫アレントの姿もあった。サラは家庭教師フリードリヒを探そうとして、もういない事を思い出した。

式も進み、永遠の愛が誓われる時のことだった。ヴェールの覆いが取り除けられると、サラの素顔がさらされた。ほっそりとした卵型に髪の毛は淡い栗色である。瞳はくっきりとしながら優しい。唇には薄紅に紅が差してあった。背が違い過ぎるので花婿は身をかがめて花嫁に近づいた。花嫁は優雅に、堂々と花婿の口づけを受けた。その振る舞いは列席者にある種の印象を残した。列席者の誰もが、このような美しく気高い娘がこの町にいたことに驚いたのだった。

無理もない。彼らは成長したサラの素顔をこの時初めて見たのだから。

父ヤックス・スペックス。

彼は、慶長十四(1609)年、日本に渡り、初代平戸オランダ商館長となった人物である。平戸の女性との間に1617年に生まれたのがサラ・スペックスだった。大阪夏の陣の翌々年、世界史で言えば、新教対旧教の激しい30年戦争の前年にあたる。サラは四つで母と別れ、父と共に平戸からバタヴィアへと船出した。スペックスが任地に妻を伴わなかったのは、オランダ東インド会社が現地妻を認めなかったからである。逆にサラを伴ったのは、オランダ領バタヴィアには西洋人女性が圧倒的に少なく、オランダ商務員、高官らの将来の伴侶として西洋人の血を引く女児が求められたからであった。サラが十歳の時、父は社用でオランダ本国に一時戻った。父に代わってサラの養育をしたのは東インド総督クーンとその妻エファ註釈(2)であった。そして十二歳の時、サラはある少年兵と恋愛事件を起こす。いわば城の姫君と下級兵士との情事であった。激怒した総督クーンは二人を厳しく処罰するのだが、総督はその後、怪死するのである。近づく者全てを震え上がらせた最高権力者クーンの死。その衝撃が死因をめぐってあれこれと憶測をよんだ。熱病だ、いやコレラだ、心臓病だ、いや、サラのせいに違いない。サラは七つの悪鬼につかれた女だ。サラの生き霊が総督を殺した。そうささやかれた。折しも、オランダからバタヴィアへ向かった大型商船バタヴィア号が難破し、漂着した無人島で準商務員イエロニムスの狂気によって140余名が惨殺されるという海難史上類を見ない出来事が起きた。同時期に起きたサラ・ピーテル事件とバタヴィア号事件、そしてクーンの怪死、この三つの惨劇は尾ひれ羽ひれを付けながら、バタヴィア社会にセンセーショナルを巻き起こした。

クーンの後を継ぎ東インド総督の座に着いたのはオランダからバタヴィアに帰還した父ヤックス・スペックスであった。そのため、娘サラは表向きは「ご令嬢」の扱いを受けたが、陰では「淫売」と呼ばれていたのである。