『サラ・スペックス、知られざる少女。』その4

第二章 総督クーンと、養子フリードリヒ・ブルーフ、又の名をスピ・バハリ。—a

第四代、六代東インド総督、ヤン・ピ-テルスゾ-ン・ク-ン。

オランダによる東南アジア支配の礎を築いた男。

VOCにとっては〝卓越した人材〟。

オランダにとっては〝国家の英雄〟。

敵国イギリスにとっては Massacre of the Bandanese〝バンダの殺戮者〟。

—1621年、オランダ軍2.000人と日本人傭兵100人を率いて、バンダナイラ島民12.000人を殺害したことに由来する。

サラ・スペックスに貿易の流れを説いたその翌日、家庭教師フリードリヒ・ブルーフは、バタヴィア城の南西、ダイヤモンド塔の屋上階にいた。総督クーンと家臣団に近侍する為だった。

総督クーンはこの男を懐刀のように扱い、フリードリヒは黒い影のように総督に付き従った。

フリードリヒの本来の任務はそれであった。

―いらいらしている。

フリードリヒは総督を目で追いながら、心中を察した。

総督クーンは城の屋上をさっきから同じ動作― カツンカツンと高い靴音を響かせ、大股で南端まで歩くと、くるりと向きを変えて北端までカツンカツンと大股で歩く。―それを繰り返している。そうやって、報告が届くのをじりじりと待っているのだ。中部ジャワ、マタラム王国の進軍状況である。こめかみには血管が浮き出ている。マタラム軍による第二次バタヴィア城包囲戦の機運が高まっていた。

―くそ暑さめ。

クーンはジャワの暑さにも苛立った。

―暑苦しい温室世界め。ナツメグとクローブを繁茂させ、われらを衰弱させる灼熱地獄。あぁ、オランダの凍てつく冬が恋しい。雪よ。氷よ。オーロラよ。

総督は望遠鏡を遥か南に向けた。レンズにはまっすぐに延びたバタヴィア市街が映った。中空には陽炎が揺れていた。熱波である。レンズをやや上に向ける。市街地を越えてジャワの熱帯雨林が映し出された。

―緑の樹海。

焦燥が腹の底から湧き起こった。

―まるで津波だ。隙あらばバタヴィアを飲み込もうとする。

樹海に棲息する虎やサイ、息を潜ませるマタラム軍、マタラムに組みするイギリス軍、バンテン軍。魑魅魍魎はそれだけではない。原住民、華人。更に海賊ども、ここ南国の宝を狙う者ども。大海からはポルトガル船。叩いても、叩いても、次から次へと雲霞のごとく現れる悪魔どもだ。あぁ、ズキズキと、頭が、ズキズキと痛む。

―神よ。我を守りたまえ。

―神よ。我がオランダ領バタヴィアを守りたまえ。

その刹那、天を仰ぐ格好で総督が足元から崩れた。

フリードリヒは身をひるがえし、総督の体を受け止めた。周囲の者には疾風が立ったかの如くに見えた。

おお、おおと高官らは もたつきながら総督に駆け寄った。フリードリヒの腕の中で総督の顔は真っ赤に上気していた。フリードリヒは総督の首をしめつける詰襟の留め具を外すと、そこから一気に服を切り裂いた。筋肉質の胸がむき出しになり、肩から斜め下に走る刀の古傷がさらされた。

「日陰だ!」「水だ!」「手拭! 濡れ手拭を早く!」

フリードリヒの命ずるまま、高官らは日陰へと総督を運び、下役達が手当を施した。下男の掲げる大きな日傘の下でクーンは長椅子に寝かされた。一人が濡れ手拭で額と首を冷やし、別の二人が、左右からヤシの葉の団扇で慌ただしく総督に風を送った。

フリードリヒは日陰の一群から離れ、雑役に命じて地下保冷室から冷水を持って来るよう命じた。別の人間には医者を呼びに行かせた。そうこうするうちに高官らがざわめいた。総督が正気を取り戻したらしかった。

総督は「フリードは、フリードはどこだ」と半身起き上がり、遠くから彼を手招きするが、彼は一礼し、雑用を黙々と続けた。駆け付けた医師の診断で総督はひとまず城内に戻ることになり、潮が引く様にお歴々一同が階下へと消えていった。

屋上にはフリードリヒが若い少佐とともに残った。

フリードリヒは総督の落とした望遠鏡を拾い、総督と同じく南方へとそれを向けた。それから少佐に日傘を持たせて長椅子に腰を下ろした。総督の体温がそのまま残っていた。

東インド総督、ヤン・ピーテルスゾーン・クーン。

オランダによる東南アジア支配の礎を築いた男。

〝国家の英雄〟にして〝バンダの殺戮者〟。

この総督は、私にとっては〝父上〟なのである。

子供の頃に門番トマスがこう言った。

「坊ちゃん、あんたは橋のたもとで拾われたんだよ」

私はヤシの葉の籠に入れられ、棄てられていたという。

現地の女はオランダ人との赤ん坊を、男に捨てられた後でも手元で育てるのが常だが、私の生みの母は私を橋のたもとに棄てた。クーンの家臣が籠ごとカリブ・ サール大運河に放り投げようとするのをクーンは、「待て」と言い、私を城に持ち帰ったのだという。私はワニの餌にならずに城で育つことになった。養父は私に、北欧に多い名、フリードリヒに、「橋」を意味するブルーフを付け足した。わが名はフリードリヒ・ブルーフ、― 橋の子 ―なのである。

幼年期の輝かしい思い出がある。

1621年。父はモルッカ諸島の中央、バンダ諸島を支配下に置いた。その時のお祭り騒ぎを今でも覚えている。

オランダ軍が、バタヴィア市の大通りを旗をひらめかせパレードを行った。バタヴィア中の人々が手を振り、歓声を上げていた。青空に花火が打ち上がった。父は愛馬に乗り、私を前に座らせてパレードの中心を堂々と進んだ。沿道の市民が私達二人に盛んに手を振ってくれた。私は王子さながらに面映ゆく、誇らしく、馬に揺られた。のちに Prinsenstraat(王子通り)と呼ばれることになる中央通りである。

VOCは「総督の数々の手柄の中でも一番の功績」と称賛を惜しまなかった。バンダ諸島の宝を全て手に入れたからだ。

その頃、私邸では沢山のオランダ犬を飼っていた。当時流行のコーイケルホンディエ。その一匹一匹に召使いが付いた。父は機嫌のよい時には私を膝に載せ、遊んでもくれた。そうでない時は犬用の鞭で打たれた。これは私の悲しい思い出。

私の乳母はジャワの女で、そのために私はジャワ語も身につけた。

彼女は跳ねまわる私を、「スピッ」「スピッ」― 速い、速い ―と笑いながら追いかけた。そして「つかまえた!」と言ってはその胸にぎゅっと抱きしめてくれた。私が心から安心できたのはこの女だけだった。のちに城外での偽名を「スピ・バハリ(速き航海)」としたのはその女への思慕からに他ならない。

日本からヤックス・スペックスと娘サラがやって来たのは、その年の暮れのことだった。スペックスは、日本から、ポルトガル、スペイン、イギリスを蹴落とし、蘭日貿易の地盤を築いた人物として最上級の待遇を受けた。

1623年。父クーンは本国に送還された。「アンボイナ事件」での采配をイギリスに激しく非難され、それを本社が重く見たからである。

英軍の日本人傭兵七蔵への拷問による〝英軍のオランダ城塞奪取計画〟の自白。そしてイギリス商館長ら要人を含む20名以上への凄惨な処刑。進展していたオランダ&イギリス東インド会社合併案は決裂。オランダ軍はイギリス勢力を島から駆逐した。この事件は、〝合併に反対するクーンの陰謀〟と囁かれた。

本国送還は父にとって寝耳に水であった。その時、父が、1,000グルデンはする唐の大花瓶を床に叩きつけ、粉々にしたというのは有名な話である。

出航の日の別れ際、父は私にこう言った。

「フリードリヒよ。勉強を怠るな。体を鍛え上げよ。私は必ず戻る」

さて、フリードリヒがサラ・スペックスの家庭教師を買って出たのはその頃である。母のいないサラを自分に重ね合わせ、小さな妹のように愛情を注いだ。最初はオランダ語を教え、「とうさま」を「Vader」、「かあさま」を「Moeder」と発音でき、日常会話に支障なくなった頃、教えるのを社会科に変えた。

それ以外はオランダ兵としての訓練に励んだ。

短剣、長剣、弓矢の扱いから始まり、馬の乗り方、馬上での剣さばき、更に銃の扱い、大砲の操作、手榴弾の投擲訓練。それら一日に二度の軍事教練があった。そしてしばしば行われた実戦形式での模擬戦闘― 2軍に分かれての騎馬戦 ーは重騎兵が武術を磨く格好の場であった。フリードリヒは殊に一騎打ちを好んだ。兵士としての訓練に時を忘れた。彼は一年後には全ての攻撃術を身につけ、位も下士官から准尉へと昇格した。体力、運動神経共にずば抜けていた。武器と言われるものは長剣であれ銃であれ、おのが肉体の延長として自由自在に扱えるようになった。

しかし、彼が最も本領を発揮したのは、これら西洋兵法ではなく、ジャワ伝統の武術であった。

ジャワには「シラット」と呼ばれる武術がある。オランダ軍は、人対人、接近戦での驚異的な殺傷能力を恐れ、島民にシラットを禁じた。そして自軍ではシラットを採用したのである。フリードリヒは武器ではなく、肉体で敵を倒すシラットの名手こそ真の武人と感じた。肘ガードしつつの水平打、打ち上げ打。派手な回転技、プターカパラ。それに関節技を加えたガジャプターカパラ。三日月剣を用いての武術。序破急のメリハリが大事なのである。強靭にして優美。フリードリヒが師範の演武を披露すると、あたりは水を打ったように静まり返る。兵士らは彼のシラットを称して「フリードの舞い」と言った。

四年が過ぎた。VOCの十七人重役会は英国に極秘でクーンをバタヴィアに復帰させることにした。クーンがいなくなるや内憂外患、バタヴィアの規律もオランダ軍の規律も緩み、マタラム軍が牙を研ぎ始めた。クーンの恐怖政治なくしてバタヴィアは保てないと重役会が判断したのだった。

総督帰還のその日、城では祝いの式典が開かれた。高官達の末尾でフリードリヒも再会の時を待った。

そこにクーンが現れた。クーンの隣には若いオランダ娘がいた。娘は赤ん坊を抱いていた。その女、エファ・メントEva Mentはあたりを睥睨するように見回した。

女が通り過ぎると、その後ろからいかにも切れ者といった風貌の若者が現れた。

―なんという白い肌。

フリードリヒは、まだジャワの太陽を浴びない西洋人の顔を初めて見たように思った。広い額に金髪が垂れ、碧眼である。互いの目が一瞬合った。

総督クーンはといえばフリードリヒに目を留めることもなく、王の様に祭典の中に入って行った。

フリードリヒが公邸に呼ばれたのは半月後のことだった。執務室の隅には碧眼の男が控えていた。

総督は窓辺に立ち、背を向けたまま言った。

「オランダで結婚したこと、驚いたか」

「いえ」

「エファの相談役になってくれ」

「かしこまりました」

「娘のトゥルーデを可愛がってくれ」

「かしこまりました」

それから総督は振り返り、碧眼の男を紹介した。

「バチスタ・デ・ブリエ Baptiste de Briey 。ホールン市ではわが右腕であった。有望株をオランダから連れて来た」

―右腕?この男が・・。 フリードリヒに苦みが走った。

それから総督はゆっくりと息子に近づいてきた。心もち息子を見上げる格好となった。長身の父を、彼は追い越していた。総督はその顎にグイと手を伸ばして「ほう」と言い、両手で腕の筋肉を確かめては「ほう」と言い、太ももの筋肉も同じように触った。

「息子よ、言いつけをよく守ったな」

総督は髭を蓄えた精悍な顔を彼に向けた。笑顔だった。鋭いながらその目は優しく、そして、有無を言わさぬ強烈な意志力と絶対的な自信は四年前と少しも変わらず、そこに年月の重みさえ加わっていた。フリードリヒは、この、輝かしい光輪を持つ父を前に、「は」と頭を垂れると、思わず涙をこぼしそうになった。

総督は腕組みしながら部屋を大股で歩くと、

「お前に頼みがある」と言った。

そうして部屋に並ぶ歴代総督の肖像画をゆっくり眺めてから窓の外に目を移し、

「マタラム軍に十人の間諜を放っておる。知っておるか?」とつぶやいた。

勿論知っていた。この時フリードリヒは大佐になっていた。

「そこから進展がない。七人の死が確認されたが・・」

「そのようでございます」

「お前はジャワ語に巧みだったな」

そして、しばらくの沈黙ののちにこう言った。

「マタラム軍に潜り込めるか」と。

「王国の情報を収集せねばならん」

フリードリヒの脳裏に、まだ見ぬジャワの熱帯雨林がざわめいた。そこには藪から飛び出す虎やサイ、地を這う大蛇がいるはずだ。

クーンは傍らの男に向かって、

「バチスタよ」と言った。

「お前はバンダ諸島とアンボイナへ向かってくれぬか。征伐後の島々の様子、大規模農園の広がり、原住民暴動の阻止、全てお前に一任したい。総督の全権大使として」

フリードリヒは横の男に顔を向け、その顔をまじまじと見た。ガラス玉の様な青い目は何を考えているのか分からなかった。

クーンは再びフリードリヒに問うた。

「返事は?」

「ご命令とあらば」。彼はきっぱりと答えた。

「ご命令とあらば」。バチスタが続いた。

総督は腰に手を当てると大きくうなずいた。

「二人とも重要任務だ。バチスタには100人の中隊を与えるが、フリードにはそれはできない。単独の極秘任務だ。ぬかるな。正体がばれたら縛り首だ。それを覚悟して潜りこめ」

総督は二人を交互に眺め、大いに満足した様子だった。

「わがバタヴィアの未来はフリードリヒ、お前に。外海世界はバチスタ、お前に。いいか、託したぞ。わしは、この上もない息子らを持つ幸せな男だ」

バチスタは翌日、中隊を引き連れて直ちにバンダ諸島へと出発した。

クーンに息子らと呼ばれた二人は、この日を最後に再び会うことは無かった。

フリードリヒはオランダ風の波状の長髪を元の直毛に戻し、後ろで一つに結んだ。白襟の邪魔なプールポワンも、きついズボンも脱ぎ捨てて、白いリンネルのブラウスに袖を通し、腰には孔雀柄の腰布を巻いた。更に、化粧クリームに墨を混ぜて顔に塗り込んでみた。最後に帯をしめ、全身を鏡に映すと、そこにはまごう方無きジャワ人が立っていた。

バタヴィア城内の番人たち、城門の門番トマス、市街地の中門、外門の門番にも自分の変装した姿を憶えさせた。秘かに、且つ自由にバタヴィアと外界とを出入りする必要があった。

門番らは最初、にやにやしながらフリードリヒを見た。捨て子が何の真似かい? というように。

「旦那、女でも買いに行くんですかい?」

「無礼者!」

門番らは後ずさった。

「わが名はスピ・バハリ。ジャワ人のこの姿、しかと頭に刻み付けよ」

「・・へい」

「総督の密命だ。機密漏洩の際には、真っ先にお前らから殺す!」

門番らは「決して!」と叫び、ひれ伏した。

フリードリヒ・ブルーフが、スピ・バハリとなり、隠密裏に城外に出てから三か月後、彼は間諜の生き残り、ラルスの手引きで、蛇の如くマタラム軍に潜り込んだ。1627年10月のことである。

そして1628年、マタラム・イギリス連合軍による第一次バタヴィア城包囲戦が勃発するのだが、オランダ軍はそれを迎え撃ち、撃破した。この時のフリードリヒの真の働きを知る者は彼自身のみである。スピ・バハリを知る敵軍の兵士らは全て死んだ。オランダ軍に至っては彼の功績しか知らない。総督でさえも。功績による軍隊長への推挙をフリードリヒは固辞した。彼には消したい出来事であった。

・ ・ ・ ・ ・ ・

バタヴィア城の南西、ダイアモンド塔の屋上で、フリードリヒはもう一度望遠鏡で南方を遙かに眺めた。そこには緑の樹海が映っていた。総督と違うのは、彼の目には、ジャワの町並みも見えたし、ウィウィやヨギの顔も見えたことだった。二人とも笑顔のままだった。

「今頃・・懐かしんでも・・」

ふとつぶやいていた。

「何でございますか?」

「いや・・」

望遠鏡を外し、部下の顔を見た。十代のあどけない顔がフリードリヒを仰ぎ見ていた。

少佐ノア。

あの時― 第一次包囲戦 ーの折に手柄を立てた兵士である。前線で幾人ものマタラム兵を襲撃しながら敵の放った弓矢に左目を射られた。その手柄で、少尉から少佐へと昇級した。しかし実戦からは下ろされた。ノアの隻眼を憐れんだフリードリヒがノアを直属の部下とした。

「大佐、お聞きしても宜しいですか」

「何だ」

「ジャワに分け入り、マタラム軍に潜入したと聞いております。ジャワはいかなる世界でございましたか? 原住民が人喰い人種というのは本当でございますか?」

フリードリヒはノアを見た。どんな運命がこの若者をここに導いたのか。彼もまた西洋と東洋の混じり合う顔をしていた。

「人喰い? 人喰いではない。我らと同じ、血の通う人間だ。ウィウィという女、ヨギという男がいた・・」

「大佐はお優しい方でございます」

「私が優しい?」

「はっ。兵士達はみな申しております。下級兵を大切になさる方だと。大佐は英雄でありながら、勲章をお付けにならない。そのような方はおりません」

フリードリヒは無言のまま、再び南方を見はるかした。

あの、総督の密命を負って外門を出た日の事が鮮やかに脳裏に蘇った。

顔を伏せ、あたりをうかがいながら恐る恐る歩を進めた。幾つもの人影とすれ違った。地面からゆっくりと顔を上げてみた。そこには鬼も邪もいなかった。皆、褐色の人懐っこい顔をしていた。更に歩くと、華人街があり、仏教寺院、イスラム寺院があり、市場や食堂があり、猥雑な、アジアの熱い息づかいがあった。彼は目の前に展開するジャワのめくるめく光景に呆然とした。同時に甘く苦く胸がうずいた。その昔、母の胎内でこの風に吹かれていたのだなと思った。頬を涙が止めどなく流れた。

― 体の半分はジャワ人だからな。

しかし、感傷に浸る時間は無かった。目的地は東へ駆け続けて十日の距離にあるチルボンという街である。チルボン王国をマタラム王国が征服し、その地はマタラム・イギリス連合軍の前線基地となっていた。フリードリヒは密林を越え、穀倉地帯を越え、ジャワの光に体を馴染ませ、ジャワ人スピ・バハリに変貌していった。

女の名はウィウィと言った。

しなやかな肢体で店内を動き回り、男達を軽くあしらって人気があった。チルボンに辿り着いたその日に入った居酒屋だった。商人やら兵士やら雑多な男達でにぎわうこの店は、間諜との密会場所に最適だった。ラルスを待つ間、女に声をかけられた。

「あんた、どっから?」

「ゴロン島」

遠方の島の名を騙った。

「ふーん。なんでここに?」

「マタラム軍に入りたいのさ」

ウィウィは、頭のてっぺんからつま先までゆっくりと品定めした。女の目尻は切れ長でそこに魅力があった。

「わけないさ。あんたみたいな男、どこだって欲しがるさ」

ウィウィが隣に腰かけて酒を注いでくれた。男達がこちらをチラチラと盗み見た。

顔がというのではない。心根のどこかに乳母の面影があった。

ヨギと知り合ったのもこの居酒屋でだった。

ヨギ・バンダナイラ。バンダナイラ島の生き残り。

ある夜更け、酔った勢いでヨギはこんな話を始めた。

「バンダナイラ島。俺のふるさと。天国だった島。真っ青な海は海底が透けて見えるのさ。綺麗な色した魚が泳いでた。そこで俺らガキ共は一日中泳いで飽きないんだ。風は気持ち良くて、白い花が咲き乱れて、甘い香りが島中に漂ってた。大昔にはアラビア商人、それから中国の商人、そしてポルトガル商人がやって来た。島の宝を求めて。抜け目ない奴らと村の長老は腹の探り合いだ。時には仲良く、時には喧嘩しながら共に生きてきたんだ。ナツメグの白い花。あの花のために俺達が殺される日が来るなんて誰も考えてなかったさ。あの悪魔が来るまでは・・」

「・・・」

「悪魔が誰かわかるだろう?」

「・・・クーン・・」

「そうだ。奴は本物の悪魔だ」

グラスの酒をヨギは一気に飲み干した。

「クーンは俺達の島をたった一日で地獄に変えやがった」

「・・・」

「あの日、島に銃声がとどろいた。何千もの兵士が島を襲撃したんだ。想像できるか? あの日の阿鼻叫喚を。今でも、ばあちゃん、かあちゃん、妹の悲鳴が聞こえるんだ。かわいいミウ、ああ・・・奴らは終いには銃弾惜しさに、女達を崖から突き落としたのさ。赤ん坊さえ・・」

― 俺を貫いた銃弾は急所を外れて、とヨギは付け足した。― 俺は死体の間にかくれて、真夜中になって、死体の山と血の海から抜け出した。そこから山奥へ必死に逃げたんだ。木の実で餓えをしのいで、沢の水を飲んだ。日没を十数えてから麓へ降りた。

「里はどんなだったか、想像つくか?」。そう言うとヨギはいきなりテーブルに突っ伏し、さめざめと泣き出した。

「俺なんかよー、もう死んだっていいんだ。生きる希望なんか一つもないんだからよー。だけど死なない。死んでなぞやるものか。俺はあの日、ミウに誓ったんだ。クーンを必ず殺してやるとな。その首を黄泉の国に持って行くとな」

「もう一杯」

ヨギは酒をかっくらうと、

「分かるか?」と言った。

「・・」

ヨギは、私の顔を見上げて驚いたようだった。

「泣いてくれるのか?」

私の涙は苦いものだった。

私はあの戦勝パレードを思い出していた。あの日のお祭り騒ぎ。楽隊の音楽、オランダ軍の旗。市民の歓呼の声。パレードの中心にいたのは総督と、この私。

―いや、違う。スピは首を振った。総督は、初めに剣を振り上げたのは島民だと言ったではないか。総督の肩から胸に走る傷はその時の傷だ。高官達の多くが殺されたのだ。

―それが戦というものだ。

乾いた声がした。バチスタの声に似ていた。

「ノア」

「はっ」

「包囲戦の仔細を知りたいか?」

「はっ」

ノアは驚いた。激戦の指揮官から下級の者が仔細を聞く機会などめったにない。

「マタラム・イギリス連合軍の戦略を教えてやろう」

フリードリヒは床から棒切れを拾い、水桶の水に浸すと足元に図を書き始めた。

「潜入してから一年。私はマタラムの内部に入り込んで、軍事会議の末席に着く事ができたのだ。虎視眈々とその時を待った」

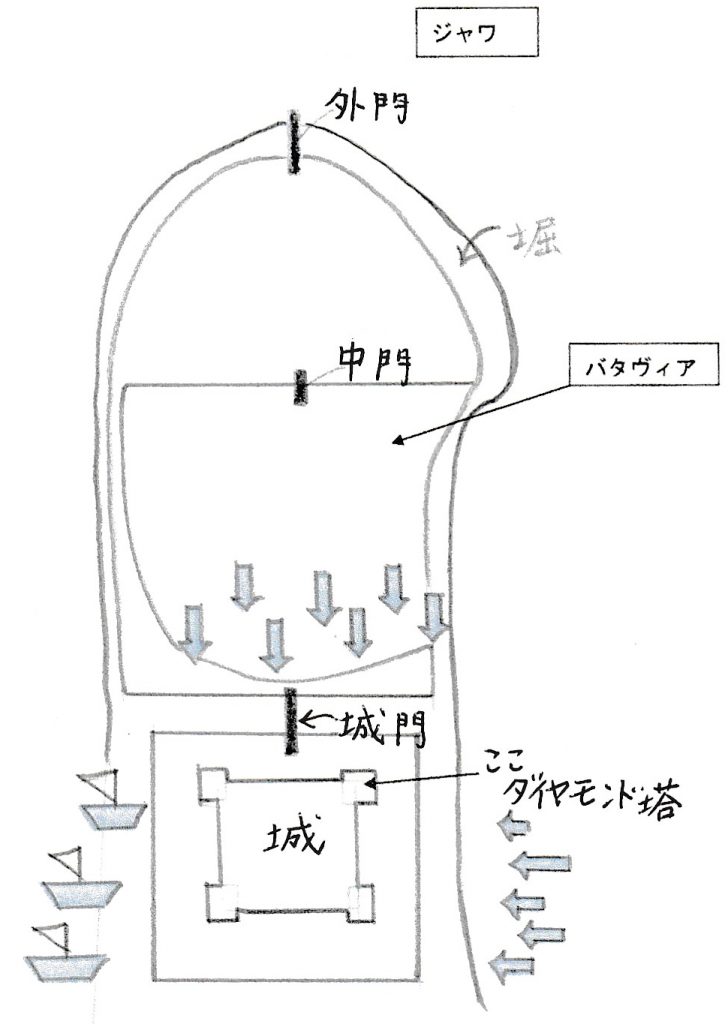

フリードリヒはカリカリと線を引き、四角いバタヴィア城と、そこから南方に延びるバタヴィア市街を描くと、そこに細かい矢印を加えていった。

「この布陣は私の進言だった。オランダ軍の機密文書を盗み出したという詐言を国王スルタン・アグンは信じた。外門も城門も夜間は跳ね橋が上がる。夜間の進軍は無理だ。昼間の内にマタラム兵をバタヴィア市内と、更に城内にまで潜入させる。その方法をアグンに教えたのだ」

昨年8月23日のこと。城の中庭で祭りの如き市が開かれた。ジャワ商人によって、牛50頭、豚50頭、果物100籠、野菜100籠、砂糖300袋、米500袋が並べられた。久々の大市にバタヴィア市民がこぞって買い物に来た。250人のジャワ商人、彼等の正体はマタラム兵だった。

翌日はそれに輪をかけた大市が予告されていたから、荷車に武器を隠し、第二陣のキャラバン隊が外門を越え、中門を越え、バタヴィア城壁の外に野宿を始めた。市街の防御壁はまだ建設途中で、商人になりすました兵士らは難なく境界線を越えた。

「連合軍を城に引き付けておいてオランダ軍がそれを迎撃する。それがこちらの作戦だった。一歩間違えば城が陥落する危険があった」

「はい!」

ノアの表情がパッと輝き出した。