『サラ・スペックス、知られざる少女。』その6

- 第三章 禁じられた遊び

ある国に女王がいました。この女王は魔法使いでした。

ある国に女王がいました。この女王は魔法使いでした。

女王には美しい娘がいま した。女王は娘に結婚を申し込む男に難題を出し、できなかった男の首を切り落とすことを喜びとしていました。

した。女王は娘に結婚を申し込む男に難題を出し、できなかった男の首を切り落とすことを喜びとしていました。

さて、ある国の王子が姫の評判を聞きつけてその国へと旅立ちました。旅の途中で、はらぺこ、地獄耳、のっぽ、こわし屋、千里眼と呼ばれる五人の男に出会い、家来にしました。

女王の国に着いて、王子が、お姫様を下さいと言うと、女王はこう言いました。

「まず、紅海に落とした私の指輪を拾っておいで。それができたら、三百樽の葡萄酒を飲み干しな。それができたら、娘を抱いたまま夜の十二時まで眠らずにいるんだ。この三つができたら娘をお前にやろう」

一つ目の難題は、千里眼が紅海の底を覗いて指輪を探し、はらぺこが海水を飲み干し、のっぽがかがんで指輪を拾い上げて解決しました。二つ目の難題ははらぺこが葡萄酒を飲み干して解決しました。

そして最後の難題となりました。

夜になると女王は王子の腕の中に姫を預けて出て行きました。王子の家来達は戸口で番をしました。月明かりに照らされた姫の顔はたいそう美しく、王子の胸は幸せで一杯になりました。十一時半を過ぎた頃、女王は魔法をかけて全員を眠らせ、姫をどこかに連れ去りました。十二時の直前に魔法が消え、皆が目を覚ますと、王子は腕の中に姫がいない事に気付きました。

その時、地獄耳の耳に姫のため息が聞こえました。姫は城から三百里はなれた岩山の中で救いを待っていたのです。そこで、のっぽがこわし屋を背負い、三歩あるいて岩山に着きました。こわし屋が岩を砕いて姫を助け出し、のっぽが二人を背負って三歩あるいて城に戻りました。十一時五九分でした。

十二時きっかりに王子のもとへやってきた女王は王子が眠らずに姫を抱いているのを見ました。

怒り狂ったのは女王です。 女王は結婚式へと向かう二人に歩兵隊を送りました。はらぺこが飲み込んでいた紅海の水を吐き出すと兵士らは溺れ死にました。すかさず女王は騎兵隊を送りました。こわし屋が騎兵隊をいとも簡単に粉砕しました。

女王は結婚式へと向かう二人に歩兵隊を送りました。はらぺこが飲み込んでいた紅海の水を吐き出すと兵士らは溺れ死にました。すかさず女王は騎兵隊を送りました。こわし屋が騎兵隊をいとも簡単に粉砕しました。

力を無くした女王をのっぽが担いで六歩あるき、地の果てに棄てて来ました。

こうして、二人は結婚し、王子は国を治めて国中の者が幸せになりました。

—ドイツの古民話ー

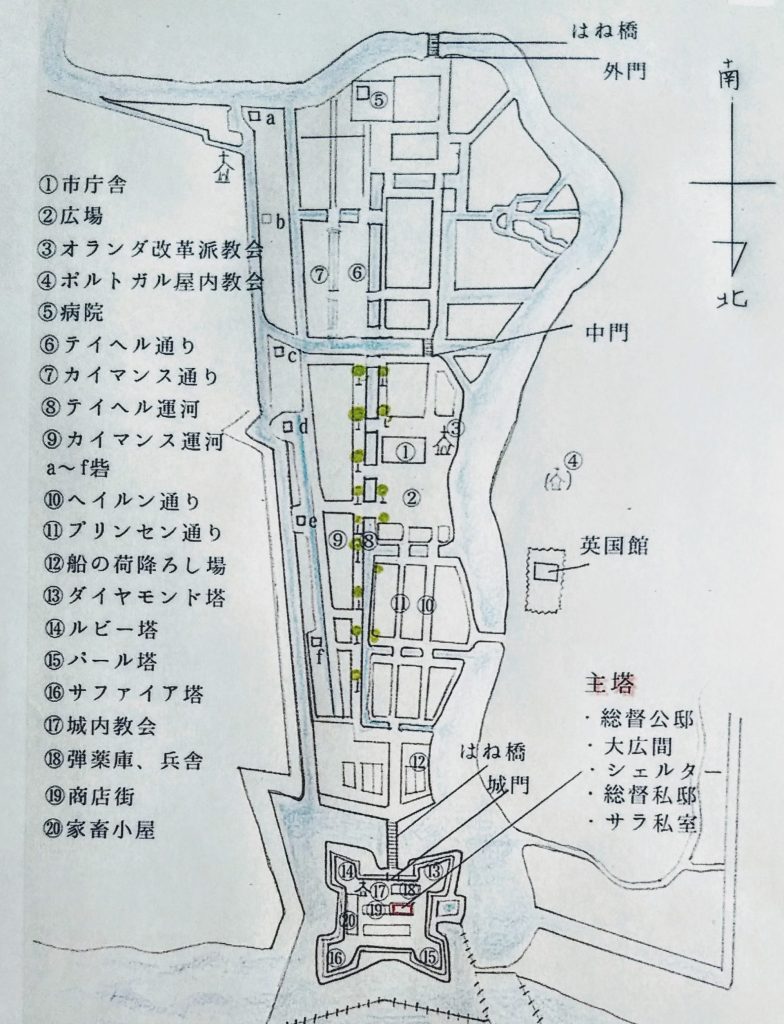

テイヘル運河を南に下り、中門の橋を渡り、更に南へ少し歩いた所に宝石店があった。上流御用達の店とは違って、華僑やバタヴィアの兵卒が通う古ぼけた小さな店であった。

旗持ちの少尉ピーテル・コルテンフーフ Pieter Cortenhoeff は店の前で一度立ち止り、右のポケットから巾着を取り出し、2ギルダー8スタイフェルあるのを確かめた後、意を決して店に入った。薄暗い店内には幾つか灯りがともり、その灯りの下で宝石が人待ち顔に赤や青に輝いていた。

小太りの華人店主は、少年に一瞥くれると、いらっしゃいませも言わず、帳簿付けを続けた。そしてその格好のまま、時折チラチラと少年の姿を追うのだった。

宝石店に入るのは初めてだった。美しい石がガラス箱の中で輝いていた。目の前にはガーネット、トルコ石、金細工の指輪やブローチがあった。一つ一つ値段を見ては少年は溜息をついた。ダイヤモンドやルビーは厳重な二重ケースの中に収まっていた。

少年の月給は7ギルダー。遠い親戚がオランダで書記官を務めるおかげで少尉になれた。しかし少尉とは名ばかりの未だ戦功のない旗手である。旗手長は行進の花形だが少年の仕事は軍旗の補修、管理といった雑用と、理不尽な上官の暴行に黙って耐えること。それでも少年は弱音を吐かなかった。勇者になれば階級は跳ねあがるのだから。

少年はポケットの巾着をもう一度触ってみた。そして左側のケース、雑多な石のきらめく方に移動した。瑪瑙に珊瑚、トルコ石のケースである。―あぁ、ノアはいいなぁ―と少年はつぶやいた。ノアも混血なのに今では少佐だ。去年の、対マタラム戦で手柄を立てたからだ。マタラムの敗走兵を追い駆け、五人、六人と斬り殺したが、敵の放った弓矢が左目にささった。矢を引き抜くや更に二人、三人と敵を倒し、総督から勲章を授与された。給料は俺の五倍以上だ。今ではフリードリヒ大佐の片腕となっている。俺も頑張るんだ。城の近衛兵から戦闘兵になって、敵を打ち破って、勲章をもらうんだ。まだ俺は十五だ。あぁ、ノアのように少佐になれたらどんなにいいだろう。その時にはダイヤモンドをあの子に贈るんだ。

「おい! 」。店主が怒鳴った。

「見るだけならお断りだよ! 」

ちくしょう、こんな軍服じゃ華人にも馬鹿にされる。冷や汗が出た。このまま帰ろうか。いや、ダメだ。今夜しかないんだ。今夜なんだ。少年はもう一度ケースに目を落とした。2ギルダー8スタイフェルで買える綺麗な石。海の色した宝石はないかなぁ。すると少年は安い指輪の中に、一粒の輝く石を見つけた。

「すみません。これ、見せて下さい」

店主はぶっきらぼうにケースを開けて指輪をつまみ出すとフェルト地の皿にポトリと載せて突き出した。ランプの光に照らされて青く静かな光を発している。少年は石に顔を近づけた。右から見て、左からも見た。角度が変わると群青色が明るい青にも透明にもなった。それは海の雫のようだった。

「これ、下さい」

少年は勘定台に巾着の中身をありったけ出すと、店主はにこりともせず一枚一枚数えた。数え終え、全部を銭箱に仕舞ってから宝石を柔らかい紙に包んで、

「まけとくよ」と少年に渡した。そして、

「お前さんはなかなか買い物上手だ」と言った。

「それはブルートパーズさ。サファイヤみたいに綺麗だろう?」

店主は初めて笑顔を見せた。

「彼女に贈り物かい?」

「はい」

「そうかい、そうかい」と店主はもう一度笑い、

「幸運を」と言った。

ピーテルは一礼すると、弾むように外へ飛び出した。

土曜日の夕方だった。昼間の蒸し暑さも収束し、海からの潮風が気持ちよかった。中門を越える時、

「第一の関門突破 !」そう叫んでしまった。

一つ一つだ。一つ一つ越えていけばあの子に会える。少年は身震いがした。俺たちは運命の糸で結ばれている。走りながら飛び上がった。通行人があきれ顔で道を開けた。

バタヴィア城包囲戦の時、ピーテルは初めて主塔に足を踏み入れ、近衛兵として城内の婦人や子供らの護衛に当たった。城の中の最奥、避難室の戸口を守っていた時だった。付き人におんぶされて避難室に入って来たのがサラ・スペックスだった。安否確認で室内を見回すと、令嬢は掛布にくるまり、真珠のように眠っていた。ピーテルは安否確認を二度も三度も行った。城を揺るがす爆撃が続く最中、ピーテルはこの戦が続くことをひそかに願ったりした。

戦も終息すると、少女は一日に一度中庭を散歩するようになった。ピーテルはそれを心待ちにした。少女は中庭を従者にかしずかれて優雅に歩くのだった。小さな姫が通ると、中庭の喧騒も土埃も消えてしまう。姫の周囲は透明な球体だ。球体の中で、少女は自由で楽し気で高貴だ。野卑な兵士たちがあからさまな好奇の目を向けるので、ピーテルは両手を広げて、見るな、見るなと少女を守りたくなる。

あの日、悪戯なキューピットが、姫の毬を、俺の足元まで転がしてきた。上官に命じられ、彼女のもとに走った時の嬉しさといったらなかった! 彼女はくりくりしたまあるい瞳で「ありがとう」と言った。その、かしげた顔の可愛らしさといったら! 毬を受け取る仕草の可愛らしさといったらなかった!

あぁ、話ができたらどんなに幸せだろう。熱病にうなされる様に城の窓を見上げていたら、あの子が窓辺に立っていたんだ!

市庁舎前を過ぎる頃、ピーテルは走り疲れて運河のへりに腰かけた。そして、はやる心を一旦静めた。

俺の運命の人・・サラさま。

あの日から毎日窓の下に立ったんだ。ジャスミンの花束を持って。そうしたら三日後、彼女はまた窓辺に現れて、俺は、手にした花束を繁った木の根元にそれを置いて立ち去った。物陰から見ていると、あの子は庭に下りてきて、花束を手に城へと消えた。

三日後に俺は木の根元にまたジャスミンの花束を置いた。今度は手紙を添えて。

ーあなたといつかお会いできますか。 少尉ピーテル

あの子は庭に下りてきて、花束を手に城へと消えた。

次の日は何も起こらなかった。その次の日も何も起こらなかった。

その次の日、繁った木の枝に小さな手紙が結んであった。

―兵隊さん

あなたに三つの難題を与えましょう。

一、日本の海に落とした私の指輪を拾って来ること。

二、私の部屋を見つけること。

三、私に指輪を届けること。

六月十七日。夕方の鐘が鳴る時に待っています。 サラ

夕餉を準備する匂いがヘイルン通りに漂っていた。ピーテルは胸一杯に町の匂いを嗅ぎながら再び走り出した。肉をバターと香辛料で焼く匂いはオランダ人の屋敷から。別の屋敷からはジャワの煮込み料理の匂いがする。召使いの作る料理だ。オランダ料理にジャワ料理、時には中華料理の匂いさえ漂って、この混沌とした香りがバタヴィアそのものなのだ。

ピーテルはようやくバタヴィア城塞に着いた。橋を急いで渡り、門番が一人でいるのを確かめてから門ににじり寄った。

「トマス、トマス」

「おう、旗持ちか。どうした」

「トマスったら・・。せめて旗手と言ってくれよ」

「はは、失礼を・・。さて、御用は何でございましょう」

「中に入れておくれ」

「はぁ 」

「中に入れておくれ」

ピーテルは左のポケットから金貨を出した。右のポケットは宝石用。左はトマス用だった。

「小判(クーバン)じゃないか」

門番は金貨を夕映えの空にかざした。少年は門番に哀願した。

「中に入れてほしいんだ。総督邸に」

対マタラム戦の反省から、軍は城外警備に力を入れる様になった。城外にも多くの兵舎が建てられ、近衛兵の何割かは夕方、城外に追い出された。夜間の入城、まして守備が強化された総督邸へ入る事など不可能になってしまった。

トマスは驚いて少年をまじまじと見た。茶色い巻き毛の可愛いやつ。凛々しい顔立ちをしてやがる。おおかた、総督邸のお女中とのアバンチュールか。

逢い引きの仲介はトマスの副業だった。この間は外国出張中の旦那の奥方と大尉様との仲介。商務員に奴隷女をあてがったこともある。

―しかし。

とトマスはつい最近出されたばかりのお触れを思い出した。

【 いかなる不義密通をも厳罰に処する 総督クーン 】

―総督もお可哀想に。溺愛されたトュルーデ姫を亡くされたからなぁ。オランダ純血種の国をめざすのに、雑多な血ばかりが増殖すると憤懣やる方ないのだ。「純血種は短命で、雑種と婚外子ばかりがネズミのように繁殖する」と。「性の乱れがバタヴィア王国を弱体化させている」と。この間は軍の同性愛者が血祭りに上げられた。あいつら、抱き合ったまま首をチョン切られて海にポイだ。

「サラお嬢様に会う約束なんだ」

少年は小声で言った。

トマスはぎょっとした。

「今、なんと言った?」

「サラお嬢様に会う約束」

―お嬢様にだと? はん。笑わせるな。姫は特別だ。しかもまだ十二だぞ。

ピーテルは、門番の顔色を見て焦った。

夕方の鐘が鳴る時刻が近づいていた。

「お願いです。贈り物を渡すだけなんだ」

「ふうん」

「ほんとにほんとだよ。お嬢様がお部屋で待ってるんだ」

トマスは目を落として掌の金貨を見た。日本の小判。15ギルダー。総督はフリードリヒ様をお供に遠征に出たっきり。今夜は野営のはずだ。

門番はギロリと少年をにらんだ。

「いいかい兵隊さん」

「はいっ」

「俺が通した、なんざ死んでも言うんじゃねぇぞ」

少年の顔がパッと明るくなった。

「もちろんだよ。トマスさん、お願いします!」。何度もお辞儀した。

トマスは、しょうがねぇなぁとプツプツ言いながら建物に体を向けると、左側の建物、すなわち西にそびえる主塔を指さした。

「あの一角が総督邸だが、その中のどの部屋なのかわかるのかい?」

ピーテルが正確に知っているのはシェルターの位置だけである。

トマスは一段小声になって言った。

「夜間は簡単には入れんぞ。一旦この入口からな」と、前方の回廊を指さし、

「あの扉に守衛がいるだろ。守衛に〝トマスはごきげんさ〟と言うんだ。そこから入って三階まで上がって・・」

少年がいかにも心もとなく見えたので、トマスは地面に木の棒で見取り図を書いてやった。総督クーンは敵ばかりか味方からの暗殺も恐れて城内を迷路にした。

「いいかい、真っ直ぐ真っ直ぐこの廊下を進むだろ。そこが突き当りになる。左に折れてしばらく歩くとまた突き当り。そこに頑丈な扉がある。その守衛にも〝トマスはごきげんさ〟と言うんだ。そこから先が総督邸だ。サラ様の部屋はきっとこのあたり・・」

と見取り図の一ヵ所を棒で指した。

「間違っても違う部屋をノックするんじゃないぞ。 絶対に、〝ここだ〟と確信してからノックしろ」

「トマスさん、恩にきます! 」

「ああ」。そう言うとトマスはおもむろに手を差し出した。小判をもう一枚というわけだ。

守銭奴め! 深く軽蔑しつつピーテルは笑顔を作り、

「了解!今度給料が出たら真っ先に!」。キリリと挙手をし主塔へと走った。

トマスは再び小判を眺め、空にかざしたり歯で噛んだりした。

サラ・スペックスは部屋で本を読んでいた。サラの部屋には無数の本が置いてあった。父が世界中から集めた本だった。昔は絵入りの本が好きだった。一番のお気に入りは世界の民族衣装の本。世界にはいろんな国があって、暑い国、寒い国、それぞれに衣装が違って、そのどれもが美しかった。そして、最近は西洋の昔話がお気に入りである。しかし、今日に限って、本を読んでも文字を追えなかった。

―ほんとに来るかしら。王子様。

来ないのはつまらないけど、本当に来たらどうしよう。

総督は遠征にいらした。トゥルーデちゃんが死んだあと、エファお養母様は気分がすぐれず、お部屋に入ったままだ。今日は本を読んでも絵を描いても何をしても落ち着かない。王子様が迷わぬように、部屋のドアにジャスミンの花束を飾ったのだけれど・・。

リンゴーン。リンゴーン。リンゴーン。

鐘楼の鐘の音であった。サラはそわそわと部屋の中を行ったり来たりした。

―ほんとに来るかしら。王子様。

何か物音がした。ドアまで小走りに近づいた。

「誰? 」

何も返事がない。もう一度くり返した。

「誰?」

すると小さく「ピィ・・テル」と聞こえた。

あぁ、ほんとに来てしまった!

どうしたらいいの!かあさま!

サラは机に走り、引き出しの中の宝箱から聖母の御絵を取り出した。

マリア様、私をお守り下さい。

御絵に口づけし、ドアにとって返した。そしてドアを薄く開けて、手だけ出した。

「約束のものを」

ピーテルは突き出された小さな白い掌にそっと指輪をのせた。サラはすぐに手を引っ込め、指輪をしげしげと眺めた。そこには青い石が輝いていた。

―なんてきれい! 日本の海から拾った宝石だ。

サラはもう一度小さくドアを開けた。ドアの隙間から少年の瞳が見えた。

サラの目が臆しながら―どうぞ―と言った。ピーテルはドアからそーっと中へ入った。

「こちらへ」

サラは部屋の中央の椅子を勧め、自分は別の椅子に座った。手を膝に揃え、まっすぐに少年を見る姿は小さな貴婦人であった。

ピーテルは椅子には座らずサラの前に跪き、頭を垂れた。

「お招き頂き、光栄でございます」

「お楽に」

「は」と言い、そのままの姿勢を保った。

「指輪はどちらでお買いになったの?」

「いえ」

「買わなかったの?」

「日本の海の底を探しました」

頭の上からくすくす笑う声が聞こえてきて、ピーテルが頭を上げると、姫が口に手を当て、笑いをこらえていた。髪に飾った白いリボンが揺れていた。

「ピーテルの嘘つき」

「本当でございます」。やっとの思いで言った。ピーテルと呼ばれ、幸せで胸がいっぱいになった。

「泳げるのですか?」

「・・・・」

「ほら、嘘つき」

「泳げます」

「嘘つきだわ。日本の海には鯨がいるのよ。あなたなんか食べられてしまうわ」

「海龍もおりました。けれど」

「けれど?」

「剣で仕留めました。鯨も海龍も」

姫は更に笑った。鈴を転がすような笑い声をピーテルは生まれて初めて聞いた。

姫は微笑んで言った。

「勇敢なピーテルに何か差し上げたいわ」

「いえ。お嬢様に喜んで頂けるだけで私は幸せでございます」

「遠慮しなくてよろしくてよ」

ピーテルは一呼吸おいてから言った。

「では、口づけを」

そう言ってからピーテルの心臓はドクンと音を立てた。

―あぁ、何ということを言ってしまったんだろう!

いっとき間があった。サラは音もなくピーテルに近づき、少年の前髪を分けて額に口づけをした。ピーテルの心臓が早鐘を打った。閉じた目を開けると、サラの顔が目の前にあった。天使のようだった。ピーテルはがたがたと震えたが、サラもまた小さく震えていた。

ピーテルはサラの、開きかけの薔薇のような唇に口づけした。サラは目を閉じ、息を止めて口づけを受けた。

最初は緊張のあまり長くは続けられなかった。二人は顔を離してもじもじしたが、ピーテルは兵士の勇気を取り戻した。「サラさま」と言ってまた口づけした。

窓の外が夕焼けになった。サラの顔がオレンジ色に染まって更に美しくなった。ピーテルは一生ここでこうしていたいと思った。ピーテルはサラの瞳を見た。さっき見たどの宝石よりも美しいなと思った。中心は茶色でそのまわりは灰色と青だ。ああ、見たことがある。郊外の小さなポルトガル教会のステンドグラス。あのモザイク模様が瞳の中に見えた。

サラは「しっ」と言ってドアまで走った。ドアをそっと開け、廊下を注意深く眺めて、総督夫人の部屋へ召使いが入った他は何も変わりが無い事を確かめてから、ドアの鍵を閉めてピーテルのもとに戻った。そして「こちらへ」とその手を取って寝台にすわらせた。手を重ね合い安心しておしゃべりをした。

どこで生まれたの? 毎日何をしているの? 好きな食べ物は何? 嫌いな食べ物は何?

他愛もないことを聞いたり聞かれたりしながら、その間も互いにキスしたり、髪の毛の匂いを嗅いだり、互いの手を背中にまわし、小さく抱き合い、そして寝台に寝ころび、虎の子のように二人いつまでもじゃれあって飽きないのだった。

「僕、ずっとこうしていたいよ」

「私もよ」

ピーテルがまた唇にキスをして、その胸にサラを抱きしめ、サラも嬉しいのになんだか悲しくなった。

このあたたかい懐かしさに、忘れていた家族のひとときを思い出した。

なぜか涙が出て、それを見てピーテルもちょっと泣いた。泣きながら二人でお互いの涙をなめた。

「しょっぱいよ」「しょっぱいわ」

ピーテルは、暮れかかった空に夕映えの残り火がうっすらと漂っているのに気付いた。

「あぁ、最初の風景みたいだ」。「何?」。「生まれて最初に見た風景にそっくりだ」

ピーテルはうっとりと遠くを見るように話し出した。

「どこかの港なんだ。バタヴィアじゃない、どこかの港の風景なんだ。母さんの背中で僕は見ているの。行き交う人々。荷台を引く馬。船から下ろされる麻袋や竹籠。いろんな色、そして賑わい。母さんの柔らかい背中、大きなショールにくるまれて、僕は目の前の風景をただただ見ていたんだ。空がこんなふうに暗くなっていて・・」

ピーテルの横顔にまた一筋の涙が流れた。栗色の巻き毛が枕に無造作に流れていた。ピーテルの顔のすぐ下で同じ風景を眺めながら、それはどんなに美しい風景だったんだろう、とサラは思った。そうやってピーテルの胸にぴったりと寄り添い、とくんとくんという心臓の音を聞いた。

ピーテルはサラの頭をなでると、「サラは?」と聞いた。

サラの心がたちまちシンとした。

私の最初の風景は暗くて・・悲しい。真っ暗なじめじめした穴倉の中で。ビシリ!ビシリ!と音がした。暗い暗い闇の中で、若い女中の腕に抱かれて、得体の知れない生き物を見ている。誰かが、鞭でその生き物を激しく叩いていた。その次の風景は、かあさまとの別れの場面だ。悲しくて悲しくて、お船の中で泣いたまま眠り、泣いたまま起きた。

「サラは? 」

ピーテルがもう一度聞くので、サラは、「覚えてない」と言った。

ピーテルはサラの頭をなで、「こっちを見て。笑って」。またキスをした。サラはピーテルの胸にすがった。心臓の鼓動をいつまでも聞いていたかった。

ピーテルが聞いた。

「今夜、いつまでいていいの?」

「十二時まで。でも起きていてね。魔王が来たら大変だもの」

「ははは。分かった」

「今夜、魔王はいないわ。もし現れたら秘密の階段から逃げて」

「秘密の階段?わくわくするよ」

ピーテルはサラを抱きしめ、キスの雨を降らせた。

「十二時までいいんだね?ああ、夢みたいだ」

サラはくすぐったくてキャッキャッと叫んだ。

ピーテルはキスをしたまま、「僕と結婚してください」と言った。

サラは「はい」と返事した。

すると何を思ったか、ピーテルはベッドから下りて、紙とペンを探し出すと、考え考え紙に何かを書き始めた。

サラはそれを覗き込んだ。

「結婚の誓いだよ」

―ピーテル・コルテンフーフと、サラ・スペックスはここに永遠の愛を誓います。

二人は結婚し、健康なる時も病める時も共に助け合い、尊敬しあい、生涯を共にすることを誓います。

1629年月6日17日 ピーテル・コルテンフーフ

サラはピーテルに顔を寄せ、ピーテルの名の隣に―サラ・スペックス―とサインした。

「さあ。神様に祈ろう」

ピーテルは両手を合わせて、「天の父よ」と主の祈りを唱え始めた。それは改革派教会の祈りで、カトリック教会のとは少し違っていたので、サラは可笑しく思いながら同じ様に両手を合わせて神様に祈った。

そのあと、ピーテルはブルートパーズの指輪をサラの左の薬指にはめた。サラには大きすぎた。

「この指輪が似合う頃に結婚式を挙げようね」とピーテルは言った。

永遠の意味も、愛の意味も何も知らない二人の子供が、それでも厳粛な誓いを神の御前で立てたのだった。そのあと、二人は机の中に誓いの紙を収め、指輪は宝箱に収めた。

神様に打ち明けた安堵感が二人の心と体を開放した。そして最後の儀式のように、二人は衣服を一枚一枚脱いでいった。一枚脱ぐたびに暗い影がサラから去った。そして二人素裸になると相手のすべすべした所を笑いながら触り、触ってはまた笑った。 明日も会える? ええ。明後日も会える? ええ。その次も? ピーテル、赤ちゃんの様よ。これから二人を待ち受ける悲劇など知る由もなく、恋人の他愛ない 睦言を繰り返すのだった。

そのうちピーテルの口数が少なくなった。サラはかすかな恐れを抱きつつ、今度の難題は二人で越えるのだと悟った。

さぁ手をつなごう。これでいい? 手をつないで、この河を渡ろう。いいかい? サラ。

少年はサラを見下ろした。サラの顔が薔薇色に上気していた。サラ、苦しい?いいえ、苦しくない。急に切ないような恋しさがサラの足元から込み上げてきた。少年の熱い体から汗がポタポタとサラの体に滴り落ちた。そして、少年が何かを叫び、サラが獣の仔の様な鳴き声を上げた頃、二人は河の向こうに立ち昇る陽炎の王国を見た。

そのあと二人は疲れ果ててもう目を開けていられず、いつの間にか眠りに落ちてしまった。

眠る二人の上に黒い帷が降り、部屋は全き静寂と漆黒の闇に支配された。

門番トマスは、突然の物音にびっくり仰天して居眠りから飛び起きた。

土音を響かせ遠征隊が帰ってきたのだった。ヒィーと声が出そうになった。門番補佐たちがすでに大急ぎで橋を渡していた。「いかがされましたか! 今日は野営されるはずでは・・。」

総督クーンが馬上からトマスに言った。

「ああ、軍団を目にすると、マタラムの腰抜けどもがすごすごと撤退しおってな。野営の必要がなくなった」

クーンの後方にはフリードリヒが控えていた。

「おぉ、そうでございましたか。お帰りなさいませ」。トマスはぶるぶる震えながら頭を下げて一団を通した。

―ん?

総督は馬を止めてトマスを見た。

「何か変わったことは無かったか?」

トマスは肩をすくめて、「へい」と言った。

もう一度トマスを見た。

「トマスよ。顔を上げよ。いいか。何も、変わった、こと、は、無かったか?」

トマスは怯えながら顔を上げた。総督がトマスを凝視していた。

総督のこの眼光から逃げられる者はいなかった。

「あ・・あの・・閣下」

総督は凝視したまま、次の言葉を待った。家臣らも馬上から門番を見下ろした。

「兵士が・・」

「兵士が?」

「総督邸に入ってしまいました」

「わしの家に?」

「強引で止めようがございませんで・・」

「何の用だ」

「サラお嬢様の部屋へ行きたいと」

「サラに何の用だ!」

「二人で約束をしたと」

「約束だと?」

「贈り物を渡す約束をしたとか申しまして・・」

「私の留守を狙ったのか?」

「いえ、それは・・どうでございましょう・・」

門番は総督の怒りが自分の頭上に下りないことだけをひたすら祈った。

「城に入ったのは何時だ!」

「夕方の六時でございます」

「狼藉者は帰ったのか?」

「いえ」

「もう夜中ではないか!」

総督は顔を紅潮させて、「あとに付け!」と家臣らに叫び、蹄の音もろとも城の中へと突入していった。

恋人たちは深いまどろみの中にいた。

いきなり静寂が切り裂かれ、二人は目を覚ました。

ドンドン、ドンドンとドアが激しく叩かれている。

「開けなさい! サラ、開けるんだ!」

何人もの男の声がする。二人は寝台から起き上がった。そして事態を呑み込むや、サラの髪の毛は逆立ち、「総督だわ! ピーテル、逃げて!」と叫ぶと部屋の隅を指さした。床の一角に隠し扉が見えた。下の階へ降りられる!ピーテルは蒼白になりながら服をかき集め扉へと走った。簡単に開くはずの扉。おとぎ話ならば。しかし、金具が錆ついてびくともしなかった。

「サラ!! あかないよぉ!!」

そう叫ぶのと、ドアに銃弾が撃ち込まれるのと同時だった。ドアは軍靴で激しく蹴破られ、どやどやと何人もの兵士が入って来た。

「捕まえろ!」

二人はそれぞれ大男に組み伏せられた。二人とも半裸のままだった。

サラは兵士らの中心に総督が立っているのを見た。

たいまつで照らされた総督クーンは悪魔ベルゼブルのようであった。怒髪天を衝く怒りをあらわし、陰影がその彫の深い顔を更に怖ろしい形相に変えていた。

「お養父さま」

サラが床にぬかずいたその瞬間、サラの体はクーンの鞭の一撃に飛んだ。

「汚らわしい! 」

顕わな裸体に家臣らは思わず目をそむけた。それは、あたかも巣から無慈悲に地面に落とされたひな鳥のような生々しさだった。あろうことか太ももには鮮血の跡があった。

「フリードリヒ! 」

「はっ」

フリードリヒ・ブルーフが一歩前へ出た。

「教え子の不始末だ! お前が二人を斬るのだ! 」

クーンは腰から長刀を引き抜くと、それをフリードリヒに渡した。

「はっ」

フリードリヒは瞑目した後、床で震えるサラと少年兵との前に仁王立ちになり、大上段に刀を振りかざし、狙いを定めた。