『サラ・スペックス、知られざる少女。』その18

第九章 二人 ーb 台湾宣教

――台湾のキリスト教化についての覚え書き

この土地は布教に適した地であります。

『FORMOSA UNDER THE DUTCH』p89 memorandum 1

人々の性質は温厚であり、又、 特定の宗教(=イスラム教など)を持たないことも一つの大きな理由です。

私は人々と親しくなるにつれ確信を深めます。後々この場所にキリスト教が繁栄するであろう事は疑いがありません。

1628年12月27日 ―カンディディウスから、台湾長官ヌイツ宛

今を遡る事5年前、前台湾長官ピーテル・ヌイツ Pieter Nuyts からカンディディウスへ「台湾宣教の可能性はいかに」との問いがあった。

上記の覚え書きは、それに対する彼の返答である。

初回の4年間の牧師の足跡は次の様なものであった。

1627年5月、新港社(社=村落)に赴任。以降の2年間は土地の言語、風習を学び、先住民との交流に努めた。

(この経験から〝台湾報告〟をVOCに提出。→ 註釈(14))

1629年11月、麻豆渓事件(先住民とオランダの台湾政庁との対立)以後の和平協議の際、先住民首長らに乞われ、両者の仲介者となる。

1630年12月、新港に台南初の教会を建設。

1631年3月、新港人50名に初めて洗礼を授ける。

(カンディディウスのバタヴィア送還後― 同年12月、新港の先住民集団、キリスト教信仰を宣誓する)

さて、当時、台南内陸部(VOC呼ぶ所の〝蕃社〟)は部族紛争のただ中にあった。

〝麻豆および蕭壠の原住民はこれまで互いに戦争中なりし(『バタヴィア城日誌1』P129, 1632/5/3)〟

〝蕭壠の村はこの頃来、麻豆の村と紛議を起こし対抗中なりしが、新港の村は少しく蕭壠の村に負う所ありしをもって、蕭壠の村はこれと兵力を合わせて麻豆の村を襲わんとせり。(同書p181, 1634/4/4)〟

女たちが農作業から家事、育児全般を担い、身を粉にして働く一方で、男の主なる仕事は〝狩猟と戦闘〟であった。

戦闘に勝つと敵の首を切り取り、村中で飲めや歌えやの祭りに興じ、生首は家に飾った。その数が多いほど勇者と呼ばれた。

いわゆる首狩り族である。

そこに割って入ったのがVOCだった。東洋の要所となり得る港湾、更に、穀物や鹿皮を生み出す豊饒な大地が喉から手が出るほど欲しかった。父祖伝来の部族闘争に明け暮れる蕃社を、オランダ軍は易々と制圧していった。

その結果、例えばVOCは、年間15万枚もの鹿皮を日本に輸出する程になった。当時、武具、装具、武器に鹿皮を用いた日本ではこの良質な鹿皮は高値で売れ、VOCに莫大な利益をもたらした。この乱獲のため、台南固有の梅花鹿(Formosan Deer)はのちに絶滅に至るのだが。

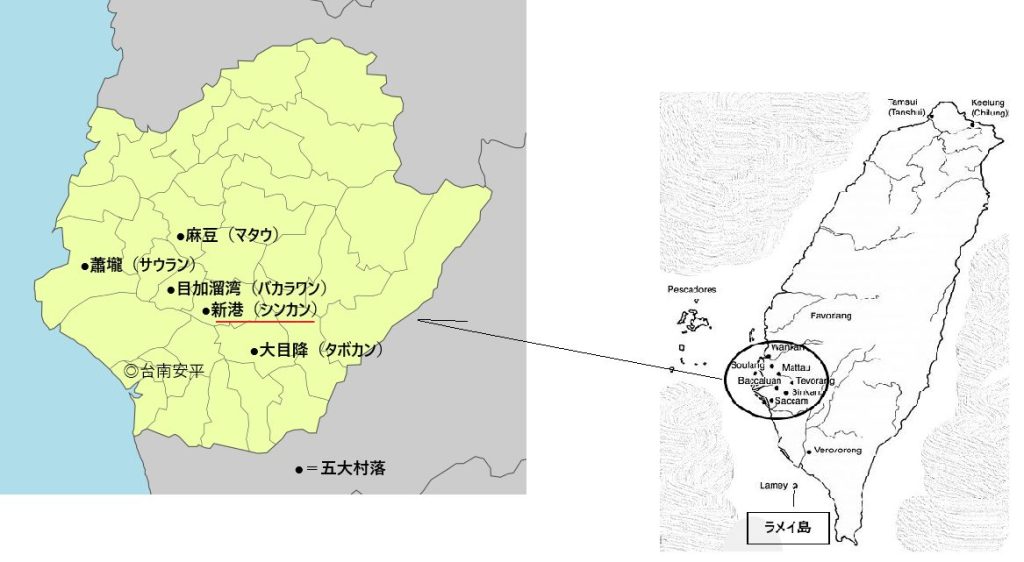

台湾政庁の置かれた台南安平、カンディディウスが拠点とした新港社、及び、オランダが制圧していった村々の位置は下図(拡大図)の通りである。

一方、カンディディウスは政治とは距離を置き、先住民への宣教に徹した。

シラヤ族に寄り添い、台湾政庁への不満は彼が代弁し、長官に訴え続けた。その果てに起きたバタヴィア送還であった。

サラを伴った新港再訪の翌日、カンディディウスは護衛兵と共に司牧に出かけた。

馬車をしばらく走らせ、ある集落の入り口に着くとカンディディウスは馬車を止めるよう命じた。

「ここからは歩きましょう」

「危険でございます」。兵士らは驚いた。

「いいや、何台も馬車を連ねるのは軍人か徴税人。村人が怯えます」

「しかし・・」

「あなたたちはそのままで構わない。私は歩いて行く」

そこまで言われては兵士らも、「いえ、私どもも」と馬車を降りざるを得なかった。

カンディディウスには兵士らの戸惑いはよく理解できた。

ようやく布教が端緒につき、〝新港社では128人が祈祷書を暗誦できるほどになりました〟と総督クーンに書き送ったその数か月後、台湾長官ピーテル・ヌイツの軍隊が新港社に火を放つという騒動があった。タイオワン事件の関係者で新港社に逃げ帰った理加(ディカ)を捕えるためだった。被害を被った新港人らにオランダ人への敵意が再燃した。

カンディディウスは直ちに総督に対し、

〝これでは私が築き上げてきたものが水の泡です!〟と怒りを込めて書き送っている。(1629年2月29日付書簡)

私の宣教熱はいつもこうやって泥水を浴びせられる。それも身内から。

タイオワン事件に麻豆渓事件・・。

カンディディウスはかつての騒動を思い出したが、心は平静であった。

今朝、緑の木漏れ日の中で目覚めたサラが忘れ難かった。その表情は新しい生活への期待にきらきらと輝いて見えた。

―― 心配ない。すべてうまくいく。きっとうまくいく。

彼は飄飄と歩いた。丸腰で村々を歩くなどカンディディウス以外のオランダ人にはできないことだった。

村落に入ると、村人たちが日々の仕事に精を出していた。

恐る恐るというようにオランダ人一行を見た彼らは、そこにカンディディウス牧師の姿を認めると、誰もが仕事を放り出し、歓声を上げながら牧師に駆け寄った。牧師はたちまち村人に囲まれた。護衛兵らが初めて見る光景だった。

一行は半日かけて信徒の家を一軒一軒訪問した。村人は牧師を家に招き入れ、外で待つ兵士らにも飲み物や果物をふるまうのだった。

「あとは元長老を訪ねよう。この平原を越えた林の中だ」

平原には鹿の親子が草を食んでいた。遥かむこうの田んぼには水牛の姿があった。

カンディディウスは懐かしい大地をゆっくりと踏みしめた。

―― 旅、また旅。私の人生は旅だなぁ。

宗教戦争を逃れ、単身オランダに移住したのは21の年。牧師だった父はとうに死に、年老いた母には長旅は無理だった。母を兄夫婦に託し、一人で新天地オランダに向かった。 肉親とはもう二度と会うこともあるまい。 カンディディウスは最後に、故郷フォルツを眺めた。カトリック軍に破壊された光景である。学校や家々、破壊の激しかった改革派教会。葬儀も挙げられずに共同墓地に放られた無数の死体を目に焼き付けた。

護衛兵らが笑い声を上げていた。のどかな大地の中で思い思いに雑談している。吹く風が心地よく、抜けるような青空に白い雲がぽっかりと浮かんでいた。ヒバリが一団の靴音に驚き、藪の中からピピーと鳴いて飛び去った。

兵士のマルコが歌を歌い出した。

♪鳥に。鳥になりたいの。鳥になって飛んで行きたいのよ。あなたのもとへ。

オランダの流行歌だった。みんなゲラゲラ笑いだした。

上官が聞いた。

「マルコ、里心がついたか?」

「・・・は、はいっ・・帰りたいです!」

「もう2年になるか・・」

「はいっ」

「なにかい?国に良い娘でもいるのかい?」

「はいっ」

「やるじゃないか」

「貯めてますっ。結婚資金・・」

マルコは頬を赤く染めた。まだ若い。十代である。エリート軍人はせいぜいバタヴィア配属もしくは戦闘員だ。台湾の新港配属は、牧師の護衛が主なる仕事である。バチスタ配下の戦闘員とは明らかに顔つきも違う。人なつっこく、目が好奇心に満ちて、地元民からも〝マーコ〟〝マーコ〟と愛される若者であった。

〝おいおい、どんな娘だい?〟〝2年も離れて大丈夫か?〟〝きっと浮気してるぜ〟男達がからかう。〝やめてくださいよぉ〟。マルコが叫ぶ。今度は他の兵士が〝♪鳥に。鳥になりたいの〟と歌い出す。兵士らがまたどっと笑った。

カンディディウスも笑いながら大空を仰いだ。

空の鳥を見よ。

命の為に何を食べ、体の為に何を着ようかと思い煩うな。

彼らは蒔かず、刈らず、倉に収めないのに、天に在す父は彼らを養い給う。ましてあなた達は彼らより優れているではないか。

また、なぜ衣服のために思い煩うのか。

野の百合を見よ。

苦労もせず、紡ぎもしない。だが、ソロモンの栄華の極みでさえ、この百合の一つほどに装っていなかった。 (マテオ伝6章)

一行は密林に住む元長老を見舞った。

「なんとなんと。牧師様がござった」

元長老は牧師の顔を見るや寝床から半身起き上がろうとした。

「長老、どうぞそのままで」

粗末な寝床であった。老妻が傍らに座っていた。

素足で切り株を踏み、そこから黴菌が入り、足を切るはめになったのだ。巫女の言うままに家畜を奉納し、稲を奉納し、呪術にすがり、そうして足を壊死させたのだった。

カンディディウスは老人に痛み止めを与える事しか出来なかったが、老人はそれを宝物のように押し抱き、泣きながら合掌した。そして「毎日あれを拝んでますでのぉ」と祭壇を指さした。そこには薄い冊子が置かれていた。カンディディウスは手に取ってみた。自分が聖書を新港語に訳し始めた頃に作った試作品だった。

「うれしいことです」

そう言いながら脇を見ると、三つの壺が飾られており、そこに高さのある草が挿してあった。壺を祀る土着宗教である。

―― 聖書と偶像崇拝の共存か・・。いや、聖書を〝拝む〟と申されたな。これも壺と同じ偶像なのか?

財産を失い、足を失っても尚、偶像やまじないに心が休まるのであろうか。

牧師のユニウスは、村の偶像はことごとく破壊すべしと主張するが、カンディディウスはそうする気にはなれないでいた。

元長老の家を更に越えた北方は、目加溜灣社、麻豆社に接する危険地帯である。

兵士らが「牧師様、今日はどうか、ここまでで。危険でございますから」と今度は強く言った。

長官ヌイツ時代に起きた「麻豆渓事件」が尾を引いていた。

―― 麻豆渓事件。

度々登場するこの名だが、その概略をここに記しておこう。

それは、先住民による奇襲が発端だった。1629年6月、オランダに日頃から反感を持つ目加溜湾人と麻豆人が、麻豆渓で60余名のオランダ兵を溺死させた。更に半年後、狩猟に出たオランダ人を殺害。麻豆人はその首を村に持ち帰り、お祭り騒ぎをした。これにより、台湾政庁は村に軍隊を出動させ関係者を処刑し両村落に火を放った。オランダ軍による討伐を回避すべく二社の首長はカンディディウスに仲介を頼み、オランダとの和議にこぎつけた。しかし、なおも両村落で不穏な動きはくすぶり続け、オランダも二社徹底討伐と併合の好機を狙っているのである。

そののち、オランダは500人の大部隊を率いて麻豆社討伐を決行することになる。広大な大地に燎原の火がめらめらと燃え広がり、天をも焼き尽くすその光景をカンディディウスは見ることになるのだが、それは又あとの話である。

カンディディウスは「今日はどうか、ここまでで」という兵士の助言に従った。

既に日も傾いていた。

暗くなりカンディディウスが家へ戻ると、以前とは違って、そこには灯りがともり、夕餉の匂いがしていた。

「おかえりなさい!」

サラが玄関に現れた。オランダ式のドレスではなく、小ざっぱりとした衣装が少女のように見えて可笑しかった。

サラは夫を見ると、「ジョルジュ、すっかりお疲れのお顔・・」と言った。

「いや、いい日だった。信徒たちに会えた。みんな歓迎してくれてね。あぁ、腹がへった」

「さ、服を着替えたら食堂にいらして。お口に合うかどうかわからないけれど」

食卓に用意されていたのは、ヤスミンら村の女達の手ほどきで作ったという地元の料理であった。

サラは、夫が一口、二口食べ、そして「おいしいなぁ。お代わり」と言うまで夫の顔を固唾をのんで見守っていた。

「その19」第九章 二人-c 海賊・鄭芝龍ーにつづく。

ここまでお読み頂き、まことにありがとうございます。

これ以後カンディディウス牧師の宣教と共に、海賊鄭芝龍軍とオランダ海軍との攻防など読み応えのある場面が続きますが、別の原稿依頼があり、そちらに専念する為に一旦ここでお時間を頂きたく存じます。

詳しくはこちらに書きました。どうぞお読み頂けますように。→ 「お知らせ」